[デリーの喧騒の中に]

ヒマチャルの山の民の世界を発って、デリーのISBT(長距離バス発着所)でバスを降りると、そこは多様性の混沌たるインド世界である。ISBTの周辺にはチベタン・レストランなど様々なレストランがあり、通りの向い側にはツーリスト・バンガローがあって、ヨーロッパやアジア、中東の旅人などが出入りしていた。

このツーリスト・バンガローは公営なので料金は安く、治外法権なので鉄格子の外でポリスが見ていても、平気でチロムを回していた。ヒマチャルへ往き来するチャラス・フリークスにとっては、絶好のベースキャンプである。

ISBTはオールドデリー駅の北にあり、カシミール門からレッドフォートあたりが散歩コースだった。病み上がりの身をリハビリ気分で、久しぶりに都会の喧騒の中を歩き、乞食たちの姿を見て、デリーが本来のデリーに還ったのを感じた。約2ヶ月半前、シヴァとデリーを訪れ、ガンジャを吸う場所を求めてうろつき、ボムシャンカールババに出会った時は、乞食の姿を全く見かけなかった。

その頃デリーではアジア大会が開催されていたので、インド政府はデリーじゅうの乞食をダンプカーに積んで、タール砂漠へ捨てに行ったと聞いた。乞食には人権も人格もないのだ。その棄民たちが地の涯から、地を這い、空腹をかかえて、首都の路上に帰還し、元の場所に治まっていたのだ。

ある日、朝の散歩をしていたところ、突然けたたましい赤ん坊の笑い声と、大人たちの爆笑と歓声、そして拍手が沸き起こった。それは歩道の一角にたむろする乞食の一団だった。彼らがあまりにも楽しそうなので近づいてみると、中央に裸の赤ん坊を抱く母親が坐っていて、父親らしき男と向かい合っておりその周りを数名の男女が囲んでいた。

笑いの興奮が治まったところで、母親は父親らしき男に向けた赤ん坊を両手で高々と差し上げた。大きく目を開き、固唾を呑む赤ん坊。一瞬「ヤッ!」というかけ声と共に、赤ん坊は母親の手を離れ、空中に飛んだ。

その時、私は彼女の手の平に指が無いのを見た。そして赤ん坊を受け止めるために差し出された父親の手の平にも、やっぱり指が無かった。そのため赤ん坊は手の平からすり抜けて、あわや地上へ真逆様というところで、父親はこの落下物に両腕で抱きついて、地表すれすれで抱き止めたのである。その途端、あの空気を引き裂くような赤ん坊の笑い声と、大人たちのドーッという爆笑と歓声と拍手が沸き上がったのである。

指のない手の平で、勢いよく飛んでくる赤ん坊をキャッチすることは、容易な技ではなかった。しかし元気な男の赤ん坊に催促されて、ライ夫婦のキャッチボールはなおも続いた。一回一回が危機一髪だったが、ライ夫婦は必死で生命の宝を受け止めて、一同の爆笑と歓声を買った。通行人のカースト・ヒンドゥたちも足を止めて、この笑いに浴し、拍手を惜しまぬ者もいた。

大都会の吹きだまりのような路上の一角で、朝日を浴びて笑い戯れる貧者の一群。それはまぶしいほど美しい風景だった。生まれてきた者への祝福と、子を持つ親の喜び、そこには人間の原初的で、根源的な幸福の姿があった。(注1)

ツヨシとオジヤの到着が遅れたためバンガローの滞在が長引き、マッテーヨはプシュカル経由でゴアへ行くといって先に発ってしまった。飯代にも事欠いた私は、バンガローでイラン人の似顔絵などを描いて飢えをしのいだ。気分はともあれ、リックを担ぐ体力はまだ回復していなかった。ある日満員のバスからふり落とされ、危うく後輪の下敷きになるところだった。腰をさすって地面を這いながら「ついにインドの大地を這うまでになったか!」と苦笑した。南インドから四つ足で這いながら、ヒマラヤに向かっている苦行者がいると聞いたからだ。

やっぱりその頃のことだが、オールドデリーの街道を歩いていて、不思議な二人の老女と出会った。私は最初、彼女らを子供だと思ったのだが、近づくにつれて白髪まじりの小人の老女であることに気づいた。二人とも着古した白いサリーに裸足だった。彼女らは私の前まで来るとピタリ止まり、しげしげと私の顔をのぞき込み、一人はバナナを1本、もう一人は1パイサコインを私に差し出した。

私が両手でそれを受けると、彼女らは恭々しく合掌して去って行った。私は何のことか分からず、ポカーンと二人の後ろ姿を見送った。二人は一度も振り返ることなく、雑踏の中へ消えていった。人間のようでもあり、妖精のようでもあった。その頃の私には死相でも出ていたのだろうか。それとも聖者のようにオーラでも発していたのだろうか。

いや、そうではあるまい。あの時、死線を脱した私の前に、母なるインドはその真実の姿を顕現したのだ。「彼女」は乞食が乞食に施し、貧しい者同士が助け合い、敬い合う、人間が人間である本然の姿を、底辺の底知れぬ暖かさと豊かさの中に示したのだ。まぎれもなく、そこは仏陀の慈悲の浄土だった。(注2)

[オアシスの聖地プシュカル]

ヒマチャルを降りてきたツヨシとオジヤから、極上のチャラスと多少の旅費のバクシーシーを得て、ゴアでの再会を約し、彼らはプーナのラジニーシ・アシュラマへ、私はプシュカルへ旅立った。

プシュカルまではデリーから直行便の夜行バスがあったが、問題は下痢腹をかかえていたことだ。朝方の到着までにバスの中で便意を催したら悲惨だ。そこでイチかバチかの試しに、オピウムを採ることにした。オピウム(生阿片)は下痢止めの民間薬として、ガンジャ・ショップで市販していた。

夜行バスに乗る直前に小指大の黒い塊を飲み込んだ。窓際のシートに身を沈め、バスの揺れに身を任せて、闇の中で目をつむっていた。一度も眠った覚えはないが、さりとて目覚めていたわけでもない。意識は薄明の世界の中にシュールな形象を写して漂っていた。多幸感に包まれ、時は失われていた。便意は一度も催さなかった。

意識が目覚めかけたのは明け方、ガラス窓越しに外界の風景が見えてきてからだ。それは今まで見たこともない奇妙な世界だった。怪物のような巨岩が転がる荒涼たる砂漠地帯。やがてその無機質な世界に暁の女神ウシャスの柔和な光がいっせいに注がれ、巨岩の怪物どもが生き生きとした陰影を持つと、一日のドラマが開始されるのだ。そして行方に蜃気楼のようなココナツの樹々が姿を現し、オアシスの存在を知らせていた。

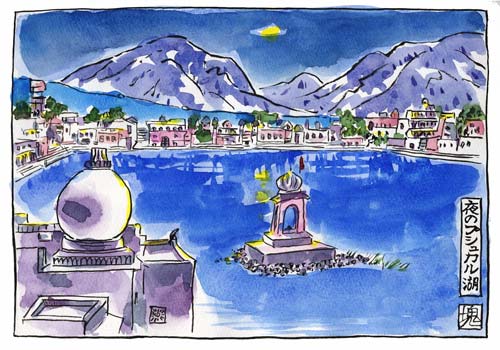

プシュカルは創造神ブラフマーを祀る最も古い聖地である。禿山と巨岩の砂漠に包囲されたオアシスの村には、中心に直径2〜300メートルのプシュカル湖があり、その周囲を52のガートと寺院などの真白な石造建築に囲まれた静謐で荘厳な世界である。その清浄な湧き水は、天国のアムリータ(甘露水)といわれている。(注3)

半月程前に終った年1回のラクダ市は、この小さな村に1万頭を越すラクダを集め、極彩色の民族衣装で飾ったラージプート族が賑わい、ホテル代は10倍以上も値上がりしたとか。郊外にはラクダの糞がいっぱいだったが、匂いも不潔感も全く無かった。

湖畔のロータスホテルはすぐ見つかった。中庭でチロムを回していたフリークスの中にマッテーヨがいた。私の元気な姿を見て、マッテーヨは小躍りして喜んだ。他にもヒマチャルで会った何人かのフリークスと再会した。金髪美人のフランス女カンタは会うたびに男を変えていたが、ここでは中年のインド人サドゥを引っかけていた。哀れなサドゥはまるで奴隷のように女王様に奉仕していた。

ホテルのボーイのバカヴァンダース(神の召使い)を名乗る男は、時々フリークスとチロムを交したが、キッチン・ドリンカーの習慣から抜けられないようだった。

この村にはリキシャもタクシーも無かった。野良牛はいたが荷車を曳くのはラクダである。まるで宝石箱の中を歩いているような散歩の楽しさがあった。バザール通りで突然「ポン しばらく!」と声をかけられ、国分寺のケンに出会った。スペイン人の女房と2人の子供を連れていた。家族連れの男からバクシーシーを恵まれて恐縮したが、やっぱりサドゥ並みに見えたのだろうか。

魚を食いたいという一念でヒマチャルを降りてきたのに、プシュカルは魚や肉はおろか卵さえ食えない超ベジタリアンの聖地だった。「旅費もできた、さあ、ゴアへ行こう!」と、マッテーヨを誘ったところ「ゴアより先に、グジャラートの海へ行こう」という。

グジャラート州はここからゴアへ行く途中にあり、パキスタンと接する半島の南側はアラビヤ海に面している。

[ビッグ・パニ]

ヒマラヤの温泉郷やタール砂漠のオアシスの村など、およそ海から最も遠いところで、海の魚を食いたがるという「無いものねだり」の欲望の虜になって、私はマッテーヨとプシュカルを発ち、隣町のアジメールから鈍行列車にただ乗りした。

昔からイスラム教徒の侵略と勇敢に戦ってきたラージプート族の本拠地ラージャスターン州は、砂漠の王城が物語る観光ロマンの名所だが、私たちはウダイプールもジャイサルメールも見向きもせず、まっ直ぐにグジャラートへ向かった。途中ジャイナ教の聖地マウント・アプーを目の前にした時は、途中下車しようかと思ったが、やっぱり山より海だった。(注4)

ゴアへ行くつもりなのに途中グジャラートへ立ち寄る気になったのは、昔からヒッピー、フリークスが誰も見向きもしなかったからだ。ひょっとしたら穴場ではないかと思ったのだ。とはいえ私もマッテーヨもグジャラートのことなど全く知らなかったし、インド地図もガイドブックも持っていなかった。

グジャラートの州都アフマダバードの駅に到着する直前に、赤と白のまだらの巨大な煙突が4、5本立っているのが見えた。原発ではないかとギョッとしたが、まさか人口密集地に原発は無いだろうと思い、確認しなかった。(あれは何だったのだろう?)

グジャラートはイスラム教の支配下に置かれた時代があり、商人の都市といわれるアフマダバードではモスクが目立った。一服やる気で公園へ行き、マッテーヨが何人かに話しかけたが、英語の通じる人はいなくて、「ボム」を交すほどフレンドリィな人には出会わなかった。

さて、グジャラートの旅の始まりは、バススタンドの路線図を調べて、海岸線の近くの町へ行くバスに乗ったのだが、乗り換えのローカルバスを間違えたため、東も西も分からなくなってしまった。最初のつまずきは決定的だった。それから数日間、海をめざして毎日バスに乗ったのに、何処から何処へ行ったのか全く記憶にない。町でも村でもチンプンカンプンのグジャラーティ語しか話さないのだから、自分たちが何処にいるかも分からないのだ。

たったひとつの希望は英語の分かる人物に出会うことだった。もちろん役場や警察署などへ行けば、英語の分かる公務員はいるだろう。しかしマッテーヨはパスポートを持っていなかった。パスポートの提示を要求されたらアウトだ。だから行きずりに出会った人物で、英語のできる人を探すしかなかったのだ。

とはいえ、どんな格好をしていても誰も気にかけないインドだが、ヒッピー、フリークスの訪れたことのないグジャラートでは、サドゥでも乞食でもなく、まして観光客にはとても見えない凸凹コンビの存在は、かなり奇異の目で見られ、敬遠されていたようだ。

青い目にブロンドの長髪のイタリアーノは20代半ば、Tシャツにショールとルンギー(腰巻き)そして裸足、荷物はナップサックが一丁だけ。一方、病み上がり45歳の私もショールとルンギースタイルだが、ビーチサンダルを履き、ポケットのない小さなリックを担いでいたから、マッテーヨよりは旅人らしく見えた。(改めて思い返すと、2度目の旅には寝袋は持っていなかった)

グジャラート地方はサイクロンが吹き荒れた後の痛々しい傷跡が、虚脱したような風景の中に残されていた。崩れかかった石垣や漆喰やレンガの壁、枝の折れ曲った木麻黄やココナツの樹々。

あれは何日目だったか、迷い込んだ辺鄙な村の広場の片隅で、腰を下ろして一服していたところ、数人の子供たちが近づいてきた。見ぶり手ぶりで私たちが話しかけていたところ、広場のあちこちから大人たちが闖入者を監視しているのに気づいた。私たちは警戒し、チロムを隠した。

やがて1人の若者がやってきて、グジャラーティ語で話しかけてきた。私たちは彼に「英語は分かるか?」と尋ねたところ「ノーイングリッシュ!」と答えた。「Seaはどうか?」「Oceanはどうか?」と尋ねたが「ノーイングリッシュ!」だった。そのうち3人、4人と村人が集って来たが、誰も英語は分からなかった。ヒンズー語なら通じたかも知れないが、私たちは「海」という単語を知らなかった。

私たちは諦めたが、事はそれで終わらなかった。村人たちと相談したくだんの若者が、見ぶりで「ついて来い!」と言うので、ひょっとしたら英語のできる人物を紹介してくれるのかも知れないと期待して、私たちは従った。その後から村人と子供たちがぞろぞろとついて来た。

その若者──この村の青年団長というところか──が、私たちを案内したのは公民館のような大きなホールだった。沢山の椅子があったが、青年団長の指図で村人たちは椅子を並びかえ、私とマッテーヨはホール中央の2つの椅子に座らされた。間もなく村人が続々と集まり、我々と対面して村長と幹部連中、そして長老などが座った。両サイドは婦人方を含む村人たちが、椅子に座ったり立ったりして、窓には子供たちが鈴なりになった。ざっと100人近い村人に取り囲まれたのだ。

何となく人民裁判という感じだった。村長らしき年配の男が私たちに何かを質問した。言葉は分からないが「この村へ何しに来た?」という意味に違いなかった。

「海を探している」と答えたいのだが、見ぶり手ぶりで海を説明することは至難の技だった。そのうちマッテーヨが「パニ!」と叫んで、大きく両手を広げた。ヒンズー語で水のことだ。

これにはすかさず反応があった。村長が指図するとくだんの団長が外へ出てゆき、間もなく大きな壷を持って来て、マッテーヨの前に置いた。なみなみと水が入っていた。マッテーヨは戸惑っていたが、村人にはやし立てられ、やむなく壷の水を飲んだ。ついでに私にも勧めるので断るわけにはいかなかった。意外と冷たくてうまかった。

しかしこれで一件落着というわけではなかった。マッテーヨは再び村長に向かって言った。「ビッグ・パニ、ビッグ・ビッグ・パニ!」英語とヒンズー語のチャンポンである。ビッグをヒンズー語で何と言うかマッテーヨは知らないようだった。そして私も思い出せなかった。

マッテーヨは「ビッグ・パニ」をくり返して両手を広げ、平泳ぎの真似をしながら、会場をスイスイと歩いた。子供たちは大喜びではしゃいだ。女たちや男たちも苦笑した。まるでパニを飲んで酔っぱらったみたいだった。しかしマッテーヨは真険だった。ビッグ・パニの大波に呑み込まれて、溺れる仕草まで演じてみせたが、爆笑以外の効果はなかった。

その時、私はヒンズー語で「大きい」を「バラー」というのを思い出した。そこで村長一同に「ビッグ・パニ、バラー・パニ」とくり返して訴えた。「バラー・パニ」と聞いて、連中はしばらく話し合っていたが、そのうち村長が青年団長を呼び寄せ、何事かささやいた。

青年団長について来いといわれて、私たちは公民館を出て、村外れに向って歩いた。背後で村人と子供たちがワイワイ言っていた。村外れといっても数10メートル、垣根の外は広々とした平原になっていて、海の気配などなかった。

青年団長が立止まったところには、地面に大きな穴が開いていた。直径数メートルくらいある穴の脇には階段がついていて、昔は井戸だったようだ。古井戸の中には古材などが捨ててあったが、片隅には水が貯まっていて、その水たまりの中にカエルが一匹浮んでいた。青年団長が無言でそれを指差した。

「えッ これがビッグ・パニかよ!?」

私たちは呆気にとられて吹き出した。その時、カエルはマッテーヨ並みにスイスイ泳いだ。

[塩の海]

「井の中のカワズ、大海を知らず」とか、「ビッグ・パニ」の村の人民裁判は、結局被告2名を正体不明のキ印として「追放」の刑に処した。私たちは公民館で夕食を与えられた後、青年団長の運転するトラックの荷台に乗せられ、村の青年たちと一緒にワイワイ騒ぎながら隣村の祭りに行った。もちろん、その村にも海はなかった。

翌日もまた海を求めてバスで南に向かったが、海は見つからず、汗を流してずいぶん歩いた。体力は回復に向かっていたとはいえ、ろくなものを食っていなかったから、リックが重くなるとエンストを起こし、マッテーヨにリックを担いでもらった。弁当はチャパティを食堂で買って、新聞紙に包んで持ち歩いていたこともある。

泊りは村外れの寺とか神社の境内や、無料宿泊所などを利用した。一日の旅を終えて、今宵の宮殿と定めた村外れの御堂の陰で、落日を拝みながら相棒と「ボム」を交す時、その根無し草の安らぎこそが絶妙だった。それは言葉の次元を超えて、深い共感をもたらした。(しかし時々、潜在意識の奥から、奄美の核燃問題がチラリと顔をのぞかせた)

マッテーヨとの珍道中はなおも続くのだが言葉の通じないグジャラートの記憶は物語のないスティール写真のようだ。しかしとにかく数日足らずして私たちは「グジャラート・ジャングル」を突破して、ついに念願のアラビヤ海に到達したのである。

「魚が食いたい」という欲望が生んだ「海」への熱烈な願望、生命のふるさとへついに帰り着いたと思った。バスを降りた時、海が近いのを感じた。潮の香りがしたのだ。

私たちは胸を躍らせて海に向かって歩いた。町並みを出たとたんに、目の前に海が広がっていた。しかし潮が引いていて海水は無かった。それも見渡す限りの果てしない遠浅だった。そして海水のない海底には、何と巨大な氷山が3つも4つも盛り上がっているではないか。否、氷山ではなく、それは塩を集積した塊であり、そこは塩田だったのだ。

魚はいない、海はあっても魚はいない。

マッテーヨと私は海岸に腰を下ろして、しばらく幻の海を見つめていた。

その時はここが、マハトマ・ガンジーが数百万人の民衆をつれてやってきた「塩の行進」の晴れのゴールだったとは思いもつかなかった。(注5)

(注1) 麻声民語42「ライ夫婦のキャッチボール」 参照。

(注2) 麻声民語48「妖精のような二人の老女」 参照。

(注3)「ジャイナ教」開祖ヴァルダマーナ・マハヴィーラ、ビハール地方の古代王国ヴァイシャリの王族。仏教と同時代に開教したがインド国外には広がらず、今日まで国内で発展してきた。輪廻からの離脱のために不殺生の戒律が厳しく、空中の細菌を殺さぬためマスクをし、路上の虫ケラを踏み殺さないため箒(ほうき)を持つ行者もいる。また性欲を克服した者は性器に対する羞恥心はないとして、男根丸出しのサドゥもいる。

(注4)「ブラフマー」宇宙の最高原理ブラフマン(梵)を擬人化、神格化したのが創造神ブラフマー(梵天)である。ブラフマーは維持神ヴィシュヌ、破壊神シヴァと三神一体(トリムールティ)とされるが、ヒンズー教の人気はヴィシュヌとシヴァに二分され、ブラフマーを本尊としているのは14世紀に建立されたプシュカルのブラフマー寺院だけ。

(注5)「塩の行進」グジャラート出身のマハトマ・ガンジーは、イギリスによるインド統治の象徴である「塩税」に反対し、1930年3月、ガンジー・アシュラマから385キロを24日間かけて歩き、グジャラート海岸に到着して塩を作った。この「塩の行進」に参加した数百万人の民衆は、警官の暴力に血を流しながらサティヤグラハ(非暴力、不服従)運動の信念を貫き、独立への栄光に向かって歩み続けた。 |