MHDプラズマ天体

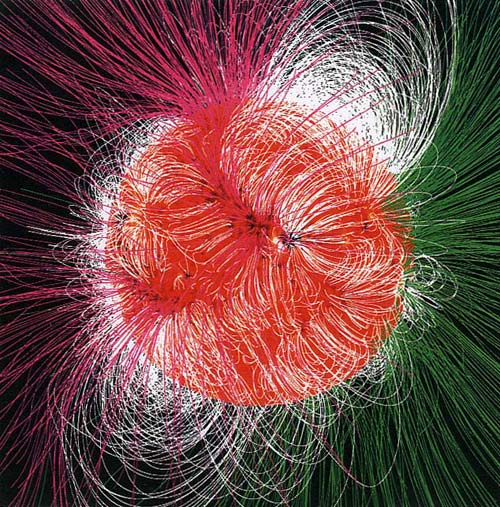

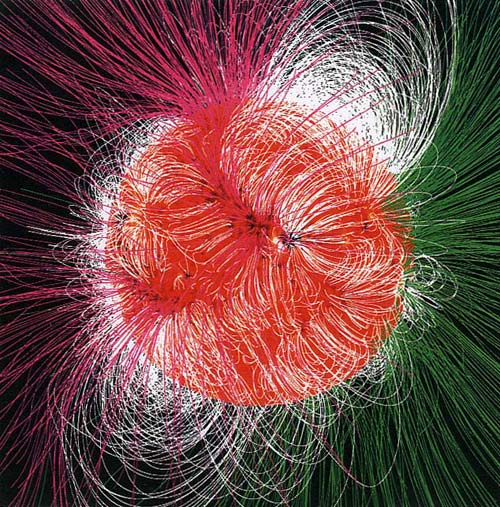

ピンクと緑の線に沿ってプラズマが流れ出し、太陽風となって吹いている。

磁気嵐をもたらす太陽もまた、地磁気ならぬ太陽磁気を持っている。地球をはじめとする惑星と同様、S極とN極を一つずつ備えた双極子を持っている。そう誰もが考え、少なくとも1970年代頃まで、天文学者は太陽の双極子モデルを想定していた。が、数々の観測の結果、太陽の磁場はそう単純ではないことが1980年代に入って分かってきた。

それが決定的になったのは、1994年と95年に太陽の南極と北極に回り込んで観測を行ったESA(欧州宇宙機構)とNASAによる太陽軌道探査衛星「ユリシーズ」の観測結果だった。

結果は驚くべきものだった。太陽には地球のような双極子磁場は存在しなかった。そこにあったのは、無数に飛び交う磁力線の嵐。すなわち太陽の表面にはいくつもの磁極が散在していたのである。それはまるでU磁石の先端がそこかしこに顔を出しているようなもので、それらを膨大な量の磁力線が結んでいたのである。プロミネンス(紅炎)やフレア(磁気嵐)は、それ自体が磁力線を具現化した現象であり、いわばそれだけ強力な磁場が

存在することを示している。

プラズマに電磁場をかけると、実に様々なふるまいをする。電磁場におけるプラズマは、それ自体が「電磁流体=MHD」として独自の運動をする。太陽表面にはプラズマによって生じた電磁場が縦横に走っている。MHDとしてのプラズマは、電磁場に制御されると同時に電磁場を生み出す。この複雑なメカニズムが宇宙空間に放出されるプラズマ―コロナを加速させ、結果として温度を上昇させることが分かってきたのだ。

もう一つ、MHDプラズマの重要な現象が「磁気リコネクション」である。特殊な磁場において圧縮されたプラズマは、ある臨界点を超えると一気に爆発。衝撃波を伴ってエネルギーを発散させる。結果、太陽表面から離れたプラズマは高温を維持するというわけだ。

そこに核融合が存在する必要はない。強力な電磁場があればいい。核融合がなくても、プラズマ=電磁気によって熱を起こせるのだ。

この電磁気を生じせしめている源は必ずしも高温である必要はない。IHの調理器自体は熱くないのと同じである。外側のコロナや光球は見た通り、灼熱の高温であっても、その下の対流層、放射層が同様とは限らない。

近年の観測により、太陽の対流層の下の層の自転速度が表面速度より遅いばかりか、対流層との隙間の層の角速度が緯度に関係なく同じであることが判明した。これは今までの太陽の常識を完全に覆すデータで、太陽研究に携わる者に大きなショックを与えた。

これはガス層ではありえない事態である。考えられることは一つ、固体である。地球のように固い地殻が存在すれば、緯度に関わらず角速度は一定である。これと全く同じことが太陽の対流層の下で起こっている。つまり、太陽の対流層の中に超弩級の地殻天体が存在する可能性が出てきたのである―!

表紙にもどる |