SERIES(3) 太陽からのメッセージ |

PART1,太陽の謎と正体 |

太陽という星

夜空にきらめく星は、みな恒星である。自ら光り輝き、燃えている天体だ。中でも地球にとって最も身近な恒星は太陽である。太陽は地球に光という名のエネルギーを与えている。地球の気候や海流はもちろん、これだけ生物が繁栄しているのも、元は太陽のエネルギーによって成り立っている。現在知られている公式データとして、太陽の直径は139万kmと、地球の109倍。質量は地球の33万倍もあるといわれる。これだけ大きな星が

どうして輝き続けていられるのか。この問題に対して一つの答えが出たのは20世紀も半ばになってからだ。アインシュタインの相対性理論、それに続くボーアやハイゼンベルグらが構築した量子力学の確立により、人類は化学反応以外のもう一つの火を発見した。

原子そのものが変化することによって生じる火、すなわち核反応こそ太陽の火であると結論づけたのだ。

核分裂は大きな原子が割れることであり、核融合は小さな原子が合体する現象である。

このうち太陽は、核融合によって燃えていると現在、考えられている。というのは、太陽をスペクトル分析すると、虹色の光の中で水素とヘリウムが持つ周波数の部分が黒くスリットのように抜けていることが分かったからだ。抜けているということは、その光を吸収したことを意味しており、そこに水素とヘリウムが存在することを示している。

水素とヘリウムは元素の中で最も軽い。水素が核融合してヘリウムになっているとすれば、うまく説明がつくのだ。この一連の核融合反応によって、元々水素原子が持っていたエネルギーが解放され、熱と光になる。太陽の内部ではこのようにして膨大なエネルギーが創出されているとされる。スペクトル分析によると、現在の太陽の質量の75%が水素で、残り約25%がヘリウムとされ、それ以外の元素は0.1%にも満たないとされている。

このまま太陽が燃え続ければ、いつの日か水素が使い果たされ、ヘリウムだらけになってしまう。中心の水素が燃え尽きると、表面の核融合が促進され、太陽はどんどん輝きを増し、現在の2倍くらいの明るさとなる。やがて太陽は膨張を開始し、水星や金星、地球をも呑み込み、巨大な赤色巨星となる。もっと大きな質量があれば、ここで超新星爆発を起こすのだが、それには少しサイズが小さいようで、次にはヘリウムの核融合反応が始まり、一旦小さくなった後、再び膨張を開始し、脈動変光星へ変わる。外側の物質が放出されて惑星状星雲を形成し、最後は白色矮星となって冷えていく―と現在の恒星理論では予想されている。

太陽も地球と同じく自転しているが、赤道付近では時速7150kmで回転し、26日で一回転する。ところが両極では時速875kmまで回転速度は落ちて、一回転におよそ35日かかる。さらに太陽のN極とS極は11年ごとに逆向きになり、磁極の配置が元通りに戻るサイクルは平均して22年とされている。

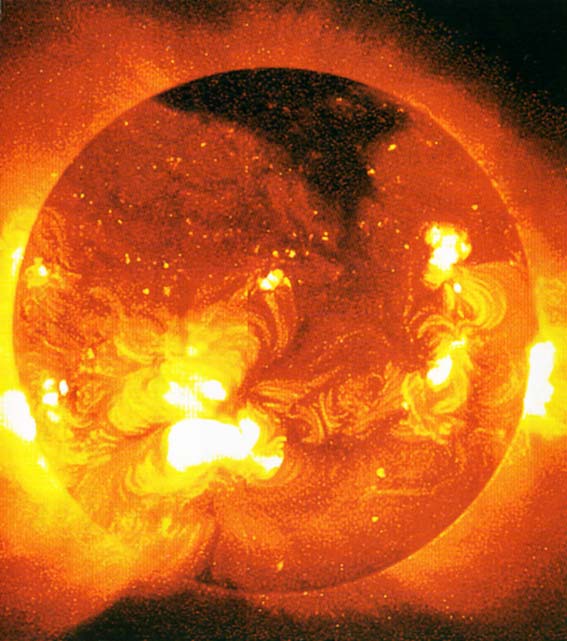

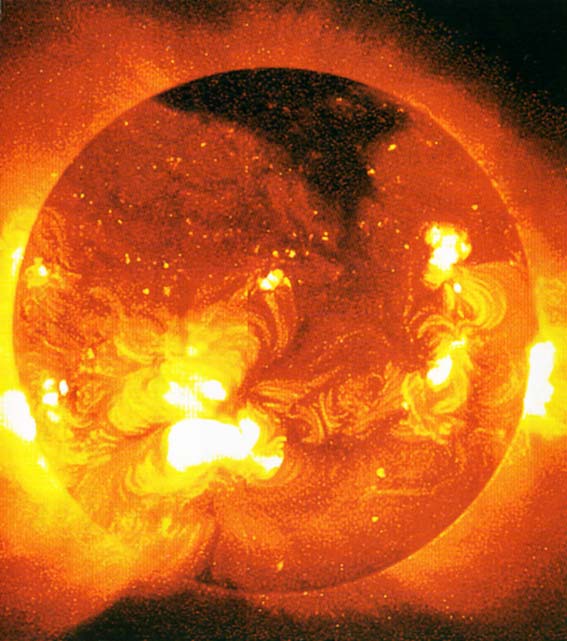

最新の研究では、太陽の中心には超高温の核があり、そこから輻射層(放射層)、対流層、遷移層、光球、彩層、コロナという構造が存在すると考えられている。

ちなみに中心核の密度は水の150倍、輻射層の密度は水よりも濃く、対流層は水よりも薄い密度だとされている。

核の温度は1500万度Kで、輻射層は文字通り、その熱が放出されている。その上に熱対流を起こす層があり、その境界が光球で、これが我々が通常目にする太陽の輪郭である。時折発生する黒点は、この光球に発生する。光球の上に脈動する炎の世界があり、これが彩層だ。その外側には数百万kmに及ぶコロナが広がる。光球の温度が6000度Kであるのに対して、コロナは100万度K以上にもなる。なぜ光球よりも、外側のコロナの温度の方が高いのか。これは太陽ミステリーの一つだ。

太陽で核融合が起こっていると考えられている理由は、大きく2つ。一つは水素とヘリウムが存在すること。もう一つは、これだけ莫大なエネルギーを放出する現象としては核反応があるということ。問題は後者だ。実際には誰も、どんな探査衛星も、まだ太陽における核融合反応を確かめたわけではない。太陽から放出される数々の電磁波や粒子など、高エネルギーの出所として、核融合を想定しているに過ぎない。

これと全く同じ現象をプラズマによって引き起こすことができる。そもそも、核融合はプラズマを生じる。核融合を想定しなくても、太陽から放射される高エネルギーはプラズマで説明がつく。要はプラズマを生じせしめているのが核融合なのか、それとも別な現象なのかという点が問題なのだ。

表紙にもどる |