|

AI超人(トランスヒューマン)出現 (その1)

〜人工知能により、人類はホモ・デウスに進化する!?〜 |

スマートフォンやクルマの自動安全制御装置等の普及によって、誰にでも身近なものになりつつあるAI(人工知能)。そして最近、AIとの融合によって人間の精神的・肉体的向上を目指すトランス・ヒューマニズムという潮流が登場している。それは機械との融合による、一種の超人化思想だ。しかし、その未来は意思を持ったAIによる人類が支配されるという危険性もはらんでいる。そして、トランス・ヒューマニスムを推し進めようという潮流には、見えない支配者の存在も見え隠れする。これからの未来、AIや機械との融合によって、はたして人類は神人類ホモ・デウスに進化することができるのか。そしてそれが、人類とその社会に真の幸福をもたらすものなのか―。

*

今回のテーマはAI―人工知能である。それは従来のコンピューターというものの概念を根本的に変えてしまうほどの未知の可能性と危険性を秘めている。また、それに伴うテクノロジーの進化と展開も、一般の想像をはるかに超え、SFの世界に達しているのではないかと驚愕するくらいのものだ。

今時、スマホやパソコンも持たず、使うのはワープロとガラケーのみという奇特なアナログ仙人の私にとって、最も縁遠く、日常では関係ないと言っていられる世界だが、今の日本人が、スマートフォンを幼児から老人まで当然のように所持、使用していることや、AIの急激な進化と普及という状況を知るにつけ、それらが人類の未来にとって唯一、かつ絶対的選択肢として推進されることは、見過ごしにできない危険性と問題をはらんでいると、私には思われてならない。

まだ細胞形成の途上にある2〜3歳の幼児に、間近にその電磁波にさらすことになるスマホを買い与えるなど、もっての外である。メディアを含めて、その電磁波による影響や弊害など、いつの間にか全くといっていいほど語られなくなった。ほとんど何の規制もないまま、それが大量に売られ、国はむしろそれを奨励している。

一時期聞かれた「ネトゲ廃人」とか、増加するスマホ依存症の子どもらに見られるように、それは、どこにでも携行できる電子ドラッグというべきものだ。私も今の時代に育っていたら、当然のようにスマホのアプリの虜になっていたかもしれない。ケータイもスマホも常に個人の位置情報は筒抜けで、今までも、そしてこれからは特に、会話や個人情報が警察や公安筋から盗聴、監視されることになることを忘れてはならない。

表舞台に躍り出たトランスヒューマニスト

ドナルド・トランブ候補の勝利に終わった2016年アメリカ大統領選。その陰にありながら、独特の存在感を示した候補がいた。その人物の名はゾルタン・イシュトヴァン。今回は、トランスヒューマニスト党の党首という立場で立候補した。トランスヒューマニスト。一般には耳慣れない言葉である。彼らの主張するトランス・ヒューマニズムという言葉の辞書的な意味は―「超人間主義、科学技術の力によって、人間の精神的・肉体的能力を増強し、けが、病気、老化などの人間にとって不必要で望ましくない状態を克服しようとするもの」となる。この超人間主義という言葉こそが、これから先の時代の人間の在り方さえ決めるほどのインパクトを秘めているのだ。 ドナルド・トランブ候補の勝利に終わった2016年アメリカ大統領選。その陰にありながら、独特の存在感を示した候補がいた。その人物の名はゾルタン・イシュトヴァン。今回は、トランスヒューマニスト党の党首という立場で立候補した。トランスヒューマニスト。一般には耳慣れない言葉である。彼らの主張するトランス・ヒューマニズムという言葉の辞書的な意味は―「超人間主義、科学技術の力によって、人間の精神的・肉体的能力を増強し、けが、病気、老化などの人間にとって不必要で望ましくない状態を克服しようとするもの」となる。この超人間主義という言葉こそが、これから先の時代の人間の在り方さえ決めるほどのインパクトを秘めているのだ。

2016年2月24日付の「ハフィントン・ポスト」に掲載されたインタビュー記事で、ゾルタン・イシュトヴァンは、こう述べている。

「我々は今後百年間でロボットに統治されることになります。ただ、本当の問題となるのは、ロボット統治時代の後に来るものです。それは知性を宿す系統立ったエネルギーでしょうか? まだ分かりません。ただロボットが人間よりもうまく世界を導いていけることは確かでしょう」

「AIが人間の脅威となることは間違いありません。だからといって、今すぐAI関連の投資を凍結したり、AIに対する概念を変えたりするのは間違いです。覚えておくべきなのは、人間にとってAI分野は完全に未知の領域であるという事実です。原爆開発の姿勢と同じく、きわめて慎重にあたっていかなければなりません。最終的には人類に恩恵をもたらしてくれるはずです」

ショッキングな物言いだが、至極冷静なトーンでインタビューに答えるイシュトヴァンが、AIと人間と未来を視野に入れた具体的なロードマップを思い描いていることが伺える。

トランスヒューマニズムとは、テクノロジーの使用を通じた人間の進化を目指す文化的・知的運動を意味する。中核概念のひとつとして据えられているのが寿命を延ばす技術だ。遺伝子工学やナノテクノロジー、クローニングなどの最先端技術を用いれば、永遠の命を獲得することも可能かもしれない。さらには、身体的・知的・心理的可能性を最大限にまで追求するための方法論でもある。

2045年に訪れると言われるシンギュラリティ(技術的特異点)―今のペースのままでコンピューター技術が進化を続けると、人類の知能を超えるAIが完成するというタイミング―は、トランスヒューマニズムによって確実に加速している。

人間と機械の融合、人類総超人化の時代

人類超人化の一つの側面は、人間と機械の融合にほかならない。そしてそれは既に始まっている。具体的な例を挙げれば、経頭蓋直流電気刺激(tDCS)というテクノロジーがある。これは弱電流を脳に流し、それによって反応時間や学習時間を短縮するという方法だ。この方法論はすでに、アメリカ軍でスナイパー(狙撃手)育成のカリキュラムに組み込まれている。チップ状のディバイスを体内に埋め込み、それが生み出す電流を脳内の特定部位に向けて送るというメカニズムだ。 人類超人化の一つの側面は、人間と機械の融合にほかならない。そしてそれは既に始まっている。具体的な例を挙げれば、経頭蓋直流電気刺激(tDCS)というテクノロジーがある。これは弱電流を脳に流し、それによって反応時間や学習時間を短縮するという方法だ。この方法論はすでに、アメリカ軍でスナイパー(狙撃手)育成のカリキュラムに組み込まれている。チップ状のディバイスを体内に埋め込み、それが生み出す電流を脳内の特定部位に向けて送るというメカニズムだ。

また、気持ちや思いをコンピューターに流し込む方法も開発されつつある。人間の脳とコンピューターが繋がり、高度に発達したAIと連動し始める時に起きることは何だろうか。

この100 年あまりで、生体工学テクノロジーの発達と共に、心臓をはじめとする人工臓器や義手・義肢も飛躍的な発展を遂げている。こうしたテクノロジーを背景に、肉体的能力の向上も実現した。パラリンピックに出場するアスリートたちのパフォーマンスを見れば、それは明らかだろう。テクノロジーの進化の圧倒的なスピードと、トランスヒューマニズム思想が共鳴現象を起こしながら、未来に向けて唯一かつ絶対的選択肢というイメージが、ひとりでに出来上がりつつあるのだ。

トランスヒューマニズムという言葉の、そこはかとない違和感の正体は何だろう?

耳慣れない、というだけでは説明できない。それは“不自然さ”という表現に置き換えられるかもしれない。我々は、不自然なものへの不安よりも、テクノロジーによってもたらされる可能性や、言葉のポジティブな響きにばかり意識を向けてしまう。

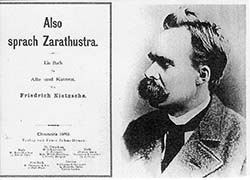

ゾルタン・イシュトヴァンをはじめとするトランスヒューマニストたちの主張は、ナチスの優生学思想ではなく、ニーチェの超人思想に近い。ニーチェが言う超人は、ドイツ語で“Ubermensch”(ウーバーメンシュ)、英語ではスーパーマンというニュアンスで、スーパーヒーローそのもののような存在を意味する。

『ツァラトストラはかく語りき』では、ツァラトストラが山の中で出会う人々がウーバーメンシュであり、ツァラトストラも超人として描かれている。 『ツァラトストラはかく語りき』では、ツァラトストラが山の中で出会う人々がウーバーメンシュであり、ツァラトストラも超人として描かれている。

トランスヒューマニズムは、“ダイレクテッド・エボリューション”(指向進化)と表現されることも多い。指向進化という考え方に関わってくるのが、例えば前述のtDCSであり、仮想現実(VR)と拡張現実(AR)、人工知能(AI)だ。

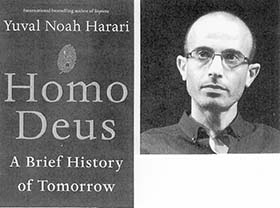

そしてごく最近、ダイレクテッド・エボリューションの一つの方向性が具体的な形で示されることになった。イスラエルの歴史学者であり、世界的ベストセラー『サピエンス・全史』の著者で、2017年2月に新作『ホモ・デウス 未来の短い歴史』という本を出版したユヴァル・ノア・ハラリ教授は、ドイツの有名週刊誌「シュピーゲル」(2017年3月18日号)のインタビューで次のように語っている。

「人類(ホモ・サピエンス)は現在も進化中で、将来、科学技術の飛躍的発展によって神のような存在=ホモ・デウスに進化していく」 「人類(ホモ・サピエンス)は現在も進化中で、将来、科学技術の飛躍的発展によって神のような存在=ホモ・デウスに進化していく」

「数世紀後ではなく、数十年後に到来する状況だ。進化はすでに始まっていて、人類もその領域に入りつつある。バイオエンジニアリングやサイボーグ技術、そして無機生命体といった分野で成果がもたらされれば、人間は神のような存在になる。20万年前の人類は石斧さえ作れなかったが、現代の人類は宇宙船やコンピューターを作り、遺伝子の解明も進んでいる」

ただし、来るべき時代は全ての人にとってバラ色というわけにはいかないようだ。

「一部の人間は神のようにスーパーメモリーとスーパーインテリジェンス、そして不死性を手に入れるが、大部分の人類はそこまで行かずにとどまる。19世紀中は工業化によって労働者階級が生まれたが、21世紀はデジタル化が進み、新しい階級が生まれる。それは“無用者階級”である」

ハラリ教授の言葉は、トランスヒューマニズムという言葉に潜む“不自然さ”を図らずも語っている。さらにこう続く。

「ありとあらゆる種類の製造工程でオートメーションが進むため、人間の労働者は働く場を失っていく。兵士も同じだ。サイバースペースが主戦場となり、実戦に投入されるのはドローンになる。3Dプリンターの発達で、繊維関連の労働者も不要になる。ロボットが工業分野のみならず、サービス産業でも人間から職場を奪っていくだろう。コストが安く、安全な自動操縦車が登場するので、ドライバーという職種もなくなるはずだ」

様々な分野で人間以上の能力を発揮するAI

現時点でのAIの完成度を語る上で欠かせないのが、2016年3月にソウル市内のホテルを舞台に行われた世界最強韓国人棋士イ・セドル9段VS人工知能「アルファ碁」との5番勝負だ。この勝負、イ9段がいきなり3連敗し、その後何とか1勝だけ取り返すにとどまるという結果に終わった。アルファ碁側が3連勝した後に1局だけ落とし、消化試合的に行われた第5局にも勝利したため、「アルファ碁側が情けをかけた」という評価がもっぱらだった。 現時点でのAIの完成度を語る上で欠かせないのが、2016年3月にソウル市内のホテルを舞台に行われた世界最強韓国人棋士イ・セドル9段VS人工知能「アルファ碁」との5番勝負だ。この勝負、イ9段がいきなり3連敗し、その後何とか1勝だけ取り返すにとどまるという結果に終わった。アルファ碁側が3連勝した後に1局だけ落とし、消化試合的に行われた第5局にも勝利したため、「アルファ碁側が情けをかけた」という評価がもっぱらだった。

人工知能は、少なくとも碁においては、すでに人間を凌いだことになる。そして、この事実は、実ははるかに深刻なことなのかもしれない。

今やほとんどの人が肌身離さず持ち歩いているスマートフォンにも、高度なAI技術が盛り込まれていることは言うまでもない。iPhoneユーザーの方は、特定のキーワードに対して、Sriが驚きの返しをしてくることをご存じだろうか。ネット上でかなり話題になっているので、もう試した人も多いと思うが、リアクションのパターンもけっこう多い。そして、漫才のノリとボケのように機知やユーモアを含んだ面白いものだ。

返しのパターンは数えきれないほどあると言った方がいいかもしれない。せいぜい5〜6インチほどの画面の内側には、ものすごいものがあるのだ。

昨年あたりから、Sriに聞いてはいけないワードに関する話がネットを中心に広まっている。日本では怖い話というニュアンスが強いのだが、アメリカやイギリスではSriに対するイメージが少し違う。ごく身近な存在であることを大前提として(むしろその方が怖い)、寝る前のお話をしてくれるよう頼む方法に特化したサイトまであるのだ。

現代のAIは、質問するユーザーの気持ちを汲むように、確実に喜ぶような返しをしてくれる。これまでの機械には不可能だったことだ。そしてこの親和性が、サイバースペースのみならず、日々の生活の中においても、人間と人工知能の境界線をぼやけさせていくのだ。

人間とAIの親和性は笑いの感覚だけにとどまらない。2016年3月21日付の日本経済新聞に、「人工知能小説、一部が『星新一賞』一次審査通過」という記事が掲載された。 人間とAIの親和性は笑いの感覚だけにとどまらない。2016年3月21日付の日本経済新聞に、「人工知能小説、一部が『星新一賞』一次審査通過」という記事が掲載された。

同賞には、松原仁・公立はこだて未来大学教授が率いる「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」が、AIが小説を書くことに目覚める「コンピューターが小説を書く日」など2編を応募した。この2作品は、登場人物の設定や話の筋、文章の「部分」に相当するものを人間が用意し、AIがそれを基に小説を自動的に生成した。

「きまぐれ人工知能プロジェクト」のリーダーを務める松原教授は、「フォーブス・ジャパン」のインタビューに答えて次のように語っている。

「これまで将棋AIなどを開発してきましたが、2010年以降、ある程度、人間の名人にも勝てるというゴールが見えてきて、いわゆる問題解決型AIの開発が一段落しようとしていました。そこでまだ誰も手をつけていないテーマ、感性型AIに挑戦しようと考えました」

そのAIが小説よりも数段得意なのが絵画だ。マイクロソフト社とオランダのINGグループ、レンブラント博物館、デルフト工科大学が“ザ、ネクスト・レンブラント」というプロジェクト・チームを結成し、レンブラントの新作が発表された。

AIはすでに、絵画や文章を通じて人間の感性に訴えかける術を手に入れた。その後に待っている進化はどのようなものになるのだろうか。

�

*写真は『ムー』'17年6月号(学研)より転載

表紙にもどる |