[雪とポリスの難関]

夕方デリーを発った夜行バスは豪雪のため走行不能となり、吹雪の中で夜を明かした。翌日バスは路線を変更し、大回りして午後も遅くなってクルに到着した。

ヒマチャル州でも最も大きな交易市場であるクルは標高1200メートル、目的地のマニカランへは更に700メートル近く登らねばならないのだが、果してバスが運行できるかどうかが怪しまれた。今ころマニカランの温泉プールでは、マッテーヨが私の到着を待っているはずだった。

バス・スタンドの時刻表で調べたところ、明朝マニカラン行きのバスに乗れば、午後には到着するはずだった。久しぶりに雪道を歩いて安宿を定め、バザールへ行ってみた。旧暦の歳末とあって、雪に埋もれた街は、山の民で賑わっていた。雪国の情緒が漂って、故郷飛騨の冬を思い出させた。そしてふるさと人そっくりのおばさん達に勧められて、手編みのセーターを買った。

デリーの東京銀行で準備金数10万円をルピーで受取り、マッテーヨと2人で古着市で冬物一式を揃えたが、セーターをもう1枚欲しかったのだ。

マッテーヨにはパスポートの再交付代、ローマまでのチケット代、食費などの他に、チャラス3キロ(相場で1キロ=4万円)の仕入れ金などを含めて、準備金の約半分を渡したが、多分ぎりぎりだろう。

私の予定では、仕入れはマナリのスンダルシンのつもりだったが、マッテーヨはマニカランのパールヴァティにこだわり、自分で鑑定しなければいやだと言うのだ。しかも2人で行動しては怪しまれるから、個別に動いて会うのはブツを渡す時だけにしようという。野放図なようで意外と慎重でクールな男だった。

その晩ホテルで一服やっているとドアをノックするので、開けてみると長身のポリスが立っていた。さすがにドキッとしたが、ポリスは「ハロー ジャパニー!」と言って、にやけた顔をして入ってきた。どこかで見た顔だと思ったが、多分バス・スタンドあたりにたむろしていたポリス共の1人だろう。

ホテルのカウンターで日本人客がいるのを知って、探りを入れに来たのだろう。荷物の検査をするというので、勝手にしろと片隅のリュックを指差すと、案の定、奴はリュックの中から紙包みを取り出し「これは何だ?」というので、「ウォーター パイプだ」と答えて包みを開いた。デリーの古物市で買った陶器製の水煙管だった。

咽を守るためにチロムやパイプの代りに水煙管を買ったのだが、ヤニで汚れた喫煙具は税関で没収されるので、まだ使用していなかったのだ。ポリスはそれを手に取り、吸い口を吸ったり、デザインを讃めたり、すっかり気に入ったようだった。

クル警察はゴア警察と同様、チャラス吸いたちの怨念の的だった。こんな辻強盗のような連中に、未使用の水煙管をプレゼントする気など毛頭なかったのだが、一瞬迷いが生じた。帰りもまたクルに立寄る以上、このポリスと再会するかも知れないと思い、少しは御機嫌を取っておくべきか、などという迷いを突かれたため、「ギヴ ミー?」という問いに、「イフ ユー ウォント」などと答えてしまったのだ。コンチクショウ……だった。

[豪雪と静寂の温泉郷]

翌朝、雪は止み予定通りマニカラン行きのバスは出発した。白銀のパールヴァティ渓谷に沿って、バスはノロノロと進んだ。クルのバザールまで買物に行った地元の住民が乗客のほとんどだったが、白人の若者が1人いた。

バスは予定よりかなり遅れて、夕方マニカランまであと10数キロという寒村で止まってしまった。ここから先は除雪してないため、旧道を歩くしかないという。

地元の住民たちは旧道を歩いて行ってしまったが、私と白人青年はこの村で1夜を明かすことになった。マニカランまでの旧道を歩くと数時間はかかり、余所者に夜道は危険だと言われたからだ。とはいえこの村に旅館など勿論なかった。

幸い村長らしき人物の案内で、村外れの空き家を借り、薪をもらい、薪ストーブで暖をとった。白人青年は北欧人でマニカラン在住の友人を訪ねるとか、チロムを交し、持参のビスケットを食って横になり、朝までストーブの火を保ちながら眠った。

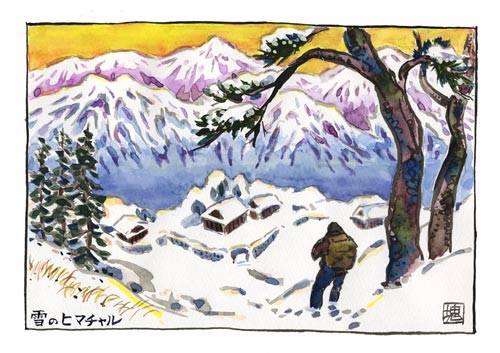

翌朝は快晴だった。村長に挨拶した後、白人青年と旧道を歩いてマニカランへ向かった。既に村人が踏み固めた雪道だから迷うことはなかったが、バス道路と比べると急坂が多く、息が切れた。たった1ヵ月半前に、マニカランを出た時は、リュックを担ぐのさえ大変だったことを想えば、驚くべき回復力だが、若者の脚力にはついて行けなかった。彼に先に行くよう促して、私はマイペースで銀雪の世界を吟味しながら、昼過ぎにマニカランに到着した。

おなじみの茶屋で食事を採り、マッテーヨがいないかと他の茶屋も覗いてみたが、白人たちの姿は見かけなかった。マッテーヨとの「密会」は、夕方、シーク教の温泉プールという約束だった。

そこで民宿にリュックを預けて、温泉プールに入って待つことにした。温泉客はほとんど無く、静寂が支配していた。夕方、約束通りマッテーヨはやって来た。温泉の湯につかりながら、パールヴァティ3キロの買付けがうまく行ったという報告を聞いた。マッテーヨの話では、チャラスのディラーをやっているのは年輩のおかみさん達だという。男たちは吸うから鑑定ができず、作る方が専門だとか。

プールを出て、薄暗い脱衣場の片隅で、黒い布に包んだ3キロのパールヴァティを受取った。ずっしりと重く、かなりの量だった。1キロ分が茶缶1本くらいあった。

バトンタッチした翌朝、マッテーヨはローマ行きのフライトが迫っているといって山を降りた。バスはまだマニカランまでは開通せず、マッテーヨは旧道を徒歩で下って行った。次はトリノ駅前のセントラルホテルでの再会を約して。

それから2、3日、私はマニカランで温泉に入って静養した。つい10日ほど前まで、ゴアの海辺で半裸に近い状態だったのに、ヒマラヤの豪雪の中の温泉プールという環境の激変に、病み上がりの肉体が何とか適応していることに我ながら感心した。

また雪が降り、バス道路の開通が遅れていた。バスの折り返している寒村まで歩くつもりで、早朝まだ薄暗いうちにマニカランを出て、来た時と同じ旧道を歩いた。チャラスは1キロづつ3束に分け、布に包んで腰に巻いた。胸部と背中が突出している下部の凹みにブツを巻きつけ、セーターで押さえ、ジャンバーで隠した。変形中年肥りという感じだ。

その格好でリュックを担ぎ、ヒマラヤ杉の雪道を抜け、小さな峠を越えたところで、見はるかす銀嶺の彼方に朝日が昇った。思わず叫び声を上げたくなるような絶景だった。道は下り坂だから苦労はなかった。たどり着いたなじみの村にバスは待っていた。

幸運にもバスはクルを経由するデリーまでの直行便だった。となれば問題は、クルのバス・スタンドに停車中にポリスに発見されないことだ。私の顔は地元の山岳民に似ているが、私が日本人だと知っているポリスが1人はいるのだ。

運命のクルではバス・スタンド周辺が混雑していた。他の路線バスと重なったようだ。私はバスの後方座席で、ほとんど顔を隠してしゃがみこんでいた。収穫のシーズンにはポリスがバスに乗り込んできたものだが、それはなかった。間もなく乗客の乗り換えが終わり、ドアが閉まり、バスはデリーに向けて出発した。「敵陣突破」そんな気分だった。

[背広ネクタイの日本紳士]

デリーのツーリスト・バンガローにマッテーヨの姿はもう無かった。私はバンガローを予約した後、3キロのチャラスを持ってオールド・デリー駅まで行き、ロッカーにそれを隠した。藤村さんが来るまでバンガローで待つ約束だったが、バンガローの合鍵が管理事務所にあり、留守中に勝手に調べられる恐れがあったからだ。

バンガローで再会したオーストラリアのフリークは、豪華な新品のカセットデッキでロックを流していた。それはパールヴァティ1キロをまんまと本国へ運んで手に入れた戦利品だった。これを持ってゴアへ行くとか、運び屋はルンルンだった。

藤村さんがデリーへ到着したのは数日後、2月になっていた。夜10時頃、管理人に案内されて現れた藤村さんは、黒い背広にネクタイを締め、黒いトランクを持参というスタイル。それは下層階級用のツーリスト・バンガローには、いかにも場違いだった。

藤村さんから日本の最近状況を聞きながら、パールヴァティをパイプにつめて勧めた。これから一稼ぎしようというブツを、試し吸いする必要があると思ったからだ。彼には初対面の時、ガンジャを吸わせたところ「フーム、なかなか良いものだ」と言っていたが、チャラスは初めてだった。

一般に左翼系人種には意識の変容に対する理性のブレーキが働いて、ハイになるのを許さないのだ。しかしこの時の藤村さんは完全にストーンしてしまい、ベッドに横になったきり起き上がれなかった。翌日「イヤー凄かった!」と言っていたが、それきり2度と手を出さなかった。

彼の要望でツーリスト・バンガローを出て、ニューデリーのコンノート・プレイスの高級ホテルに移り、駅のロッカーからチャラスを回収して、藤村さんに3キロの現物を見せた。

「さて、これをどうやってイタリアへ運びますか?」という私の問いに対して、彼は「それがまだ考えてないんだ」と言って、私を唖然とさせた。

藤村弘(本名山口健二)さんは1925年生まれだから当時56歳。戦後、京大中退、アナキスト連盟、社会党、共産党などに加入、世界民青連の日本代表としてソ連、東欧に滞在、新左翼運動は全学連から全共斗までほとんどの党派と関った。60年代後半、ゲバラの革命論により「レボルト出版社」を設立、東アジア反日武装戦線などに影響を与えた。

私が知り合ったのは70年代中葉、彼が沖縄に住み、琉球弧の2大CTS(石油備蓄基地)反対斗争の助っ人である我々など「脱ヤマトンチュウ」をフォローしていた頃だ。

サイケな前衛意識でぶっ飛んだヒッピー・ムーヴメントではあるが、CTSをめぐって肉親脊族が分裂、反目し合う奄美村落社会のどまん中に、ヤマトンチュウ(内地人)のコミューンを築くというスキャンダラスな試みは、左翼との連帯、共斗を不可避なものにした。共産党や社会党、新左翼からアナーキストまで、政治的な活動家とも積極的につき合ってきた。ウルトラ過激派の藤村さんとの出会いも、その道の必然だった。

彼が私にとって参謀的存在になったのは、琉球弧の2大CTS斗争が、沖縄・金武湾の敗北と、奄美・枝手久島の勝利で70年代が幕を閉じ、80年代はその中間に位置する徳之島のMATプランがリアリティを見せ、80年夏の琉球弧住民運動共同合宿において、反核戦線の構築が論じ合われた頃からだ。

さて、ニューデリーの高級ホテルで、私たちはパールヴァティ3キロの運搬方法を考えたが名案はなかった。藤村さんのたったひとつのアイデアは、トランクの中の下着にくるむだけという無策の策だった。いよいよアイデアが浮かばなくなると、この無策の策を検討した。マッテーヨ情報によれば、ローマ空港の荷物検査の犬はヘロイン用はいるが、大麻用はいないとのこと。

税関が一目で分かるヒッピー風情と異なって、藤村さんのような高級官僚か大学教授まがいの日本人ジェントルマンが、ファーストクラスの乗客ともなれば、世界中どこの税関でもフリーパスかも知れないと思った。

彼の話ではソ連滞在中は日本の左翼に運動資金として、秘かに金塊を送っていたとか。当時はピストルを肌身離さなかったとか。「それではお手並拝見!」という気もあった。

そこでマッテーヨの言うトリノ駅前にあるセントラルホテルでの再会を約して、パールヴァティ3キロをバトンタッチして、同日別便でデリーを発つことに決めたのである。

[相次ぐドジに夢破れ]

藤村さんが買ってくれた私のチケットはソ連のエアロフロートで、モスクワに1泊して翌日ローマ到着である。彼自身はインド航空のダイレクト便だから、ローマには1日先に到着することになる。

フライトは私の方が半日早かった。デリー空港の税関はほとんどフリーパスだった。当時はレントゲン検査はなく、金属探知機はあったが、日本人ヒッピーなどボディチェックさえしなかった。

ヒマラヤ上空を飛んだのだがガスがかかって山は見えず、タシケントで給油して、モスクワに到着したのは夜だった。税関で白人フリークが役人たちに囲まれ、リュックのフレームのパイプの中にブツを隠しているのではないかと疑われていた。私と目が会うとフリークはニッコリ笑った。「ノープロブレム!」と言ってるようだった。もしバレたらシベリヤ送りだろう。

リムジンバスでホテルに連れて行かれた。窓の外は雪ばかりで何も見えなかった。ホテルの食事は良かった。合部屋の相棒はイギリス人の若者だった。私がポケットの奥に隠していたパチンコ玉大のチャラスを出して見せたところ、「ユー クレイジー!」と叫んだ。私としてはパールヴァティ3キロの運を占ってみたまでのこと。

翌日は快晴の空を、アルプスの真上を飛んで、地中海に向かって降下した。地図で見る通りの南ヨーロッパが眼下に迫って、まるで箱庭のようだった。と、まあ、ここまでは気分ルンルンだった。

さて、ローマ空港ではイミグレをパスした後、リュックを受取るため10個くらいあるターンテーブルのうち、エアロフロート用のターンテーブルの脇で待った。ベルトコンベアーに乗って色んな荷物が運ばれてきて、消えていったが、いつまで待っても私のリュックが現れなかった。それでも忍耐強く待ったが、いい加減に頭にきて係官に文句を言ったところ、ターンテーブルが間違っていた。

あわてて事務所へ行って尋ねたところ、受取人のない荷物は指名されている住所へ運んでいるとのこと。私の荷物はトリノのセントラルホテルに指名してあると言ったところ、トリノ行きのトラックは出たばかりだという。何ということだ。トリノまで行かないと、リュックは手に入らないのだ。

私はローマ駅までバスで行き、立食いの食事をして、トリノ行きの特級列車に乗り込んだ。たったひとつの手荷物であるパスポート入れには、汽車賃を払ったら現金がほとんど無く、トラベル・チェックも使い果たしていた。小型リュックなど手荷物で運べばよかったのに、セーターまでリュックにつめて荷物で別送したのがドジだった。外は真冬なのだ。

トリノはローマから地中海に沿って延々と北上し、アルプス山脈の南麓、国境の最北端の観光都市だ。残念ながら夜行列車では窓からの風景も見えず、明るくなるころ終点のトリノに着いた。

改札口から駅構内を一歩出たとたんに、目の前にセントラルホテルがあった。しかし様子がおかしかった。ホテルの前に仰々しい看板が掲示してあって、入口は閉ざされ、内部に人のいる気配はなかった。閉店休業、どうやらマッテーヨの旅行中に破産したらしい。これではリュックの受取りはもとより、藤村さんと出会うことも出来ない。おまけに、マッテーヨの連絡先も聞いていなかった。

何というこっちゃ……と途方に暮れて、トリノ駅構内でひとり立ちつくしていると、詰襟の牧師風の若い男が近づいてきて、恭々しく「ボン ジョールノ!」と挨拶した。

「ボン ジョールノ!」と挨拶を交すと、若者は更に一歩近づき、私の耳許に小声で「ブラザー ウエイティング ゼア」とささやいて、駅前に止まっている乗用車を指差した。

「さてはマッテーヨの弟か?」と、その真面目そうな若者の後に従って車に乗った。運転手は黙って車を走らせた。しばらくすると隣に座っていたブラザーが「ポン、おれだよ、マッテーヨだよ ワハハハ……」と笑った。

「君子豹変」とか……ヒゲもドレッドヘアーもないマッテーヨなど想像したこともなかったから、まんまと騙された。

声をひそめてマッテーヨは言った。パールヴァティ3キロの買い手が決まり、既に500万円近い金が準備されていると。

運転手のマリオの奢りでレストランへ入り、ワインを飲んでピザを食った。デリーからマリオに電話して、セントラルホテルのことを確かめなかったのは自分のドジだったと、マッテーヨは反省していた。

ひょっとすると藤村さんは既にトリノに来て、他のホテルにいる可能性もあった。そこで私はトリノ駅の近くに安いペンションを借り、ローマからの列車が到着するたびに、駅の改札口で待つことにした。しかし翌日も、翌々日も藤村さんは現れなかった。

毎日のように小雨が降り、セーターがないので寒くて市街を散歩する気もせず、駅へ行く以外はほとんどペンションのベッドの中で暖をとった。リュックがないので読む物も、描く道具もなく、似顔絵を描いて稼ぐ奥の手も使えなかった、「ゲリラの後援基地は背中のリュックだ」と、チェ・ゲバラは言ったが、その時の私は後援基地を断ち切られていたのだ。

毎日夕方になるとマッテーヨがペンション代を払いに来てくれた。文無しで帰国し、親の家に居候の身では、金などあろうはずもなく、必死にカンパを集めているようだった。

コッペパンを買う程度しか金はなく、野菜市場からキャベツの葉っぱなどを拾ってきて、パンにはさんで食った。1度市街を散歩してみたが、インドの市街を見なれた眼に、それは驚くほど清潔で、整頓されていた。しかしレストランのサンプルはあまりに刺激的で、ほとんど悪趣味に見えた。

日一日と失望の色が濃くなり、藤村さんがデリーか、ローマの税関でドジった可能性が強くなった。結局一週間待って断念した。大なり小なり、3人のドジが重なって、一攫千金の夢は破れた。

最後の夜はマッテーヨとマリオがレストランで送別会を催してくれた。ワイングラスをうち合わせて再会を約束した時、「ミスター ビッグ・パニ」は言った。「ポン この次はオレたち自身で運ぼうぜ!」

その夜の特急列車でローマに向かうことにした。しかし永遠の都ローマへ行くのに、私は無一文だった。そこでマッテーヨにイタリア語で「私は金が無いので、日本へ帰ってから送ります」と紙切れに書いてもらった。 |