|

“温暖化対策 新合意探る COP21厳戒パリで開幕”

―世界各国が地球温暖化対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)が11月30日午前、同時多発テロ後の厳戒態勢が続くパリで開幕した。首脳級会合には安倍首相やオバマ米大統領、ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家首席ら、約50カ国の首脳が参加し、協議進展に向け決意を表明。会期は12月11日までで、温室効果ガスの排出削減をめぐり、1997年に採択された京都議定書に代わる、2020年以降の新たな枠組み作りで合意できるかが焦点だ―。

議長国フランスのオランド大統領は開会式で、「地球温暖化とテロという克服しなければならない2つの課題がある。子どもたちにテロのない世界、災害のない地球を残さないといけない」とあいさつした。

京都議定書は、先進国のみに温室効果ガス―CO2 の排出削減を義務付けていた。今回は18世紀の産業革命前に比べ、平均気温の上昇を2度未満に抑える目標に向け、参加する196カ国、地域が合意することを目指す。世界の温室効果ガス排出の4割を占める米国と中国が議論に前向きに転じたことで、会議の進展が期待される。

国際エネルギー機関(IEA)は、180カ国超から、これまでに提出されたCO2 の削減目標が守られても、今世紀末には産業革命前に比べ、気温が2.7度上昇することになり、「2度未満」の達成には不十分であるとしている。

(北海道新聞 2015.12月1日付)

以上は新聞記事からの引用だが、私は2015年現在も、世界中の政治家、経済人、多くの学者、環境NGO、メディアをはじめとして世界中の人々が、二酸化炭素―CO2 増加による地球温暖化という仮説を、確定した科学的事実、疑う余地のない常識として信じ、今回の会議のように、それを前提とした政策が世界的合意として実行されようとしていることに、あらためて驚いた。

科学的立証も実は不確かなCO2 温暖化説が、いつの間にか社会常識として完全に定着し、温暖化ストップや気候変動を抑えるためには、そのための行動―CO2 の排出削減が待ったなしであると報道される。CO2 の増加が本当に温暖化や気候変動の原因なのかという疑問や異論は、存在しないかのように触れられもしない。まるで人類社会も地球の未来も、CO2 の増減いかんにかかっているかのようで、この会議に参加した世界中の指導者らも、伝えるメディアも大真面目な顔をして大事ぶっているが、壮大な茶番劇を見せられているようだ。

1990年代頃から、やかましく警告されるようになった、CO2 増加が原因とされる「地球温暖化」―。昨今、毎年のように続く夏の異常な猛暑、集中豪雨、巨大台風、爆弾低気圧、冬の猛烈な寒波―それらの異常気象は、地球温暖化によって引き起こされていると説明される。だが、そういう異常気象は、温暖化が原因なのか、そもそも、地球は本当に「温暖化」しているのだろうか。 1990年代頃から、やかましく警告されるようになった、CO2 増加が原因とされる「地球温暖化」―。昨今、毎年のように続く夏の異常な猛暑、集中豪雨、巨大台風、爆弾低気圧、冬の猛烈な寒波―それらの異常気象は、地球温暖化によって引き起こされていると説明される。だが、そういう異常気象は、温暖化が原因なのか、そもそも、地球は本当に「温暖化」しているのだろうか。

気候変動や異常気象が加速していることは確かだが、2000年以降の地球全体の平均気温は0.3 度から0.2 度とむしろ低下している。BBC放送をはじめ、全世界で気温が下がっていると大きく報道されているにもかかわらず、日本の新聞とテレビは全くそのことを報じないから、日本人の多くは、今も地球が温暖化していることを「世界の常識」と信じて疑いもしないでいる。

2008年5月25〜29日に日本地球惑星科学連合で「地球温暖化の真相」と題するシンポジウムが開催された。この学会は、地球に関する科学者共同体の47学会が共催する国内最大級の学会であった。ここで、地球科学者、物理学者、天文学者たちが「CO2 温暖化説」を批判して数々の実証データと理論を示し、大半の参加者が「CO2 温暖化説を信じない」という議論を展開した。太陽研究の第一人者も、CO2 温暖化説を否定した。

アンケートをとったところ、「IPCCが主張するように、21世紀に一方的な温暖化が進む」という考えの人は、1割しかいなかった。むしろ多くの学者は、寒冷化による被害が切迫しているのではないか、という危惧を抱いていた。

明けて2009年1月に、会員2000人を擁する日本のエネルギー・資源学会が新春eメール討論を開いた結果では、IPCC参加者以外の4人は、やはりCO2 による地球温暖化説を全員が否定した。アラスカ大学・赤祖父俊一名誉教授、横浜国立大学・伊藤公紀教授、海洋研究機構・草野完也プログラム・ディレクター、東京工業大学教授・丸山茂徳教授。この4人の意見を集約すると、「CO2 は増加しているし、地球の気温も上がってきたが、CO2 のために気温が上がっているのではなく、地球本来の自然な変化である。今後もこのような気温上昇が続く可能性は低い」というものだった。

彼らのような権威ある学者らが、CO2 温暖化説は全くの誤りで、自然な変化であると断定しているのに、なぜかその言葉は、当時から現在でも、新聞とテレビで大きく報じられることはない。

その「CO2 増加による地球温暖化」という世界的合意を主導する国連のノーベル平和賞受賞者「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)という組織については、国連とかノーベル賞といったお墨付きがつけば、日本人は頭から信用してしまいそうだが、アメリカ、ヨーロッパで、その不正とスキャンダルを伝える多くの報道が続き、その正体のいかがわしさが明らかになりつつある。

クライメートゲート事件

2009年11月17日、イギリスのイーストアングリア大学にある気候研究ユニットCRUのサーバーから、交信メール1073件と、文書3800点がアメリカの複数のブログサイトに流出し、世界中が驚愕する「気温データの捏造」というスキャンダルが発覚した。日本では無報道に近かったが、科学誌「化学」2010年3月号、5月号で、東京大学の渡辺正教授が詳細にこの事件を解析している。気温データの捏造を指令してきたこのCRUという機関は、単なるイギリスのグループではなく、気候変動の研究に従事する世界的な学者たちの司令塔であり、NASAのゴダード宇宙研究所と共に世界中のデータを集めて解析してきた。つまりCO2 温暖化説を広めてきたIPCCの理論とデータが、巨大な科学的「嘘」によって作られてきたことが明らかになったのだ。それで、かつてのウォーターゲート事件と気候(クライメート)をもじって、クライメートゲートと呼ばれるようになった。 2009年11月17日、イギリスのイーストアングリア大学にある気候研究ユニットCRUのサーバーから、交信メール1073件と、文書3800点がアメリカの複数のブログサイトに流出し、世界中が驚愕する「気温データの捏造」というスキャンダルが発覚した。日本では無報道に近かったが、科学誌「化学」2010年3月号、5月号で、東京大学の渡辺正教授が詳細にこの事件を解析している。気温データの捏造を指令してきたこのCRUという機関は、単なるイギリスのグループではなく、気候変動の研究に従事する世界的な学者たちの司令塔であり、NASAのゴダード宇宙研究所と共に世界中のデータを集めて解析してきた。つまりCO2 温暖化説を広めてきたIPCCの理論とデータが、巨大な科学的「嘘」によって作られてきたことが明らかになったのだ。それで、かつてのウォーターゲート事件と気候(クライメート)をもじって、クライメートゲートと呼ばれるようになった。

このスキャンダル発覚で重要なことは、アメリカのメディアが自ら反省しているように、「氷河は実際には溶けていない」、「気温の予測は外れて、しかもデータは証拠不十分なものばかり」、「ここ10年気温は上がっていない」、「コンピューター・モデルは自分の好きなように予測データを強調している」という山のような事実があったにもかかわらず、「メディアはこうした批判を長い間にわたって無視してきた。しかし今や、我々は、これらの批判に追いついた」ということである。ところが、日本のメディアは「北海道新聞」が一時、触れただけで、追いかける気配さえなかった。

ここで暴露された気温データ捏造に関わる悪質メールの交信者27人のうち19人が、IPCC報告書「自然科学的根拠」分冊の執筆者と編集者であった。しかも報告書の実質的な執筆者は数十人で、それを基に、一握り(2〜3人)の米英の英語圏のリーダー格が最終原稿を書き上げ、それを全世界が信じ込まされてきた。

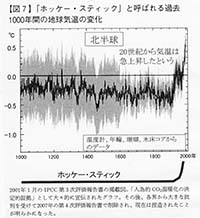

CO2 温暖化説の最大の根拠となってきたのは、ホッケースティックと呼ばれるグラフである。1998年4月23日発刊のイギリスの科学誌「ネイチャー」に、いずれも気候学者であるマサチューセッツ大学のマイケル・マン、レイモンド・ブラッドレー、アリゾナ大学のマルコム・ヒューズが、「過去6世紀にわたる地球規模の気温の傾向と気候強制」と題して発表した最初の論文が第一弾であった。さらに3人は、翌1999年に400年分のデータを加えて、過去1000年分の気温変化として発表した。その図は一目瞭然、気温は20世紀に入ってから急上昇していることを「証明」していた。これが、CO2 温暖化説を主張するIPCCによって恰好の「証拠」として採用され、国連の世界気象機関(WMO)から発表されて、一気に世界中のメディアを席巻した。クライメートゲート事件とは、このグラフが捏造だったという物語である。 CO2 温暖化説の最大の根拠となってきたのは、ホッケースティックと呼ばれるグラフである。1998年4月23日発刊のイギリスの科学誌「ネイチャー」に、いずれも気候学者であるマサチューセッツ大学のマイケル・マン、レイモンド・ブラッドレー、アリゾナ大学のマルコム・ヒューズが、「過去6世紀にわたる地球規模の気温の傾向と気候強制」と題して発表した最初の論文が第一弾であった。さらに3人は、翌1999年に400年分のデータを加えて、過去1000年分の気温変化として発表した。その図は一目瞭然、気温は20世紀に入ってから急上昇していることを「証明」していた。これが、CO2 温暖化説を主張するIPCCによって恰好の「証拠」として採用され、国連の世界気象機関(WMO)から発表されて、一気に世界中のメディアを席巻した。クライメートゲート事件とは、このグラフが捏造だったという物語である。

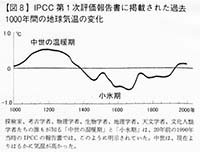

“ホッケースティック・グラフ”が発表される以前、1990年のIPCC第1次評価報告書に掲載された過去1000年の気温グラフが(図8)であり、この気温変化が、他のどの書物にも出ている正しいものである。ホッケーステッィクとまるで違うことは、誰が見ても分かる。中世には20世紀よりもはるかに気温が高い温暖期があり、その後、小氷期が襲って気温が下がり、その後、人類がまだCO2 をほとんど出さない18世紀末から19世紀半ばにかけて自然に気温が上がり始めたことは、考古学者、天文学者、文化人類学者なら知っている常識であった。マイケル・マンらは、このグラフの山の部分と谷を消してしまい、平らに削って、最後の部分だけが「異常な気温上昇だ」と唱え始めたのだ。そして、それを世界中が、いとも簡単に信じた。そのトリックについて、「うまく騙した」とはしゃぐメールが大量に流出し、当人たちもそれを認めたのが、クライメートゲート事件であった。IPCC司令塔CRUの所長フィル・ジョーンズが、ホッケースティック発表直後、そのグラフ作成者3人に宛てたメールの一つが(図9)である。「マイケル・マンのトリックを完成した」と書いてある。 “ホッケースティック・グラフ”が発表される以前、1990年のIPCC第1次評価報告書に掲載された過去1000年の気温グラフが(図8)であり、この気温変化が、他のどの書物にも出ている正しいものである。ホッケーステッィクとまるで違うことは、誰が見ても分かる。中世には20世紀よりもはるかに気温が高い温暖期があり、その後、小氷期が襲って気温が下がり、その後、人類がまだCO2 をほとんど出さない18世紀末から19世紀半ばにかけて自然に気温が上がり始めたことは、考古学者、天文学者、文化人類学者なら知っている常識であった。マイケル・マンらは、このグラフの山の部分と谷を消してしまい、平らに削って、最後の部分だけが「異常な気温上昇だ」と唱え始めたのだ。そして、それを世界中が、いとも簡単に信じた。そのトリックについて、「うまく騙した」とはしゃぐメールが大量に流出し、当人たちもそれを認めたのが、クライメートゲート事件であった。IPCC司令塔CRUの所長フィル・ジョーンズが、ホッケースティック発表直後、そのグラフ作成者3人に宛てたメールの一つが(図9)である。「マイケル・マンのトリックを完成した」と書いてある。

ニュージーランドでは過去156年間の温度変化のグラフが右肩上がりになるよう“調整”されていた。続いてオーストラリアでも「長期記録の40%近くはヒートアイランドの起こっている大都市の温度」を採用していたことが発覚した。北欧ではIPCC報告書に使われた「実測値」が存在しない捏造データであることが明らかにされた。ロシアでは、「上昇した気温データだけ」が使われ、それを除く75%もの気温データが削除されていた。正しくこれらの全データでグラフを描いてみると、20世紀後半のソ連・ロシアの気温はニュージーランドと同様に、上下動しているだけで、気温上昇は起こっていなかった。

そして2010年2月13日には、問題のメールを書いたフィル・ジョーンズが、イギリスBBC放送の質問に答え、「中世に地球規模の温暖期があったなら、20世紀後半の温暖化は異常ではない」と認めた。しかもジョーンズは「過去15年に渡って、統計的に有為な温暖化は起こっていない」とも認め、所長辞任に追い込まれた。

メール交信で不正が明らかになったIPCCの学者たちは、メディアに追及されても主張の根拠となった科学的データを出さないため、ますます信頼が失われている。

このように欧米で深刻な報道が続いて、まともな人間は今やIPCCの権威も、CO2 温暖化説も信じてはいないだろうと考えていたが、2015年12月現在においても「地球温暖化ストップのためにCO2 削減」を掲げた、世界中の首脳を集めた大掛かり、大真面目な体裁の国際会議(COP21)が開催されている。それもテロが起きたばかりのパリで。この期に及んでもCO2 温暖化説が揺るぎない常識として、政治家、科学者、メディア、一般大衆に至るまで共有されているということに、私は今さらながらに驚いた。単純にCO2 を減らしさえすれば、地球の温暖化をストップし、気候変動も抑えることができる

と考えるのは、あまりにも視野狭窄で早計な判断ではないだろうか。

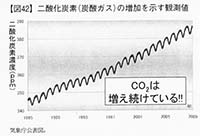

CO2 の増加グラフは、ほとんどの人が目にしてきたことだろう。これを見ると、一見、CO2 がとてつもなく増加したように見えるが、基点がゼロではないのである。ゼロを基点としてグラフを描くと(図43)のようになる。単位はppm、つまり百万分の1である。 CO2 の増加グラフは、ほとんどの人が目にしてきたことだろう。これを見ると、一見、CO2 がとてつもなく増加したように見えるが、基点がゼロではないのである。ゼロを基点としてグラフを描くと(図43)のようになる。単位はppm、つまり百万分の1である。

熱力学を知っていれば、過去半世紀で、空気中の分子の一万粒のうち3粒が4粒に近づいて、それほど地球が激変すると考えることがおかしいと、すぐに気づくべきである。

気温上昇・気候変動の原因

地球の気温を変化させる要因として、地球の公転軌道のミランコビッチ・サイクル、太陽活動、黒点の増減、宇宙線、地磁気、エルニーニョ、ラニーニャ、偏西風、ダイポールモード現象、水蒸気、火山の噴火、太陽光線を反射するアルベド効果など数々ある。なぜ「人為的なCO2 が主因と見るのが自然」なのか。結論が議論なしに、いきなりそこにジャンプしているのだ。地球の気温を計算するために使われる物理化学の数式は、いずれも実験室的な閉鎖空間を想定して、一定の条件で成り立つものにすぎない。人間の知りえる科学では複雑過ぎて計算できないことを、強引にコンピューターで計算してみせたが、矛盾だらけだったということだ。

なぜ将来のシミュレーションを間違えたかという理由がふるっている。IPCCでは「CO2 増加と温度上昇」の計算結果に関して「目標値」が決まっていて、学者たちに、その目標値に向かって計算を指示したため、彼らが計算の指標となる係数(パラメーター)を選んでからスーパーコンピューターに数字を入力し、出てきた数値が目標値と大きく異なると、パラメーターを手直しした後に計算し直し、最後に全員に花丸がついて及第したのだという。及第した彼らには、各国の政府が膨大な研究予算を付けたので、学者という学者が皆、「目標値」に向かって計算を行うようになり、新聞とテレビがそれを報道し続けた。この事実を聞けば、真剣に科学を考えたきた人たちは唖然とするだろうが、それがIPCCの実態であった。

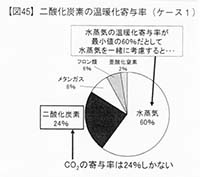

温室効果が最も大きいのは二酸化炭素ではなく、水蒸気である。地球大気の温室効果ガスのうち、水蒸気の量は二酸化炭素より一桁大きく、水蒸気同士がもたらす相乗効果を考えれば、温室効果の95%は水蒸気によるものと考えられる。二酸化炭素は、大気中に0.03%の体積しかない。大気中には水蒸気が重量で13兆トンもあり、大気の0.26%を占めているが、湿度の高いところでは4%にも達する。この水分が雲を作って雨と雪を降らせ、蒸発しながら熱を奪い、その水分の巨大な熱量が、気流を起こして風が吹き、全気象を変化させてきたのであるる二酸化炭素に赤外線の熱が吸収されても、この熱は膨大な量の水蒸気圏に拡散する。一度温まれば水ほど冷えにくい物質はない。どちらが気象に影響を与えるかは歴然としている。 温室効果が最も大きいのは二酸化炭素ではなく、水蒸気である。地球大気の温室効果ガスのうち、水蒸気の量は二酸化炭素より一桁大きく、水蒸気同士がもたらす相乗効果を考えれば、温室効果の95%は水蒸気によるものと考えられる。二酸化炭素は、大気中に0.03%の体積しかない。大気中には水蒸気が重量で13兆トンもあり、大気の0.26%を占めているが、湿度の高いところでは4%にも達する。この水分が雲を作って雨と雪を降らせ、蒸発しながら熱を奪い、その水分の巨大な熱量が、気流を起こして風が吹き、全気象を変化させてきたのであるる二酸化炭素に赤外線の熱が吸収されても、この熱は膨大な量の水蒸気圏に拡散する。一度温まれば水ほど冷えにくい物質はない。どちらが気象に影響を与えるかは歴然としている。

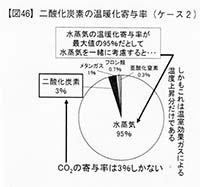

現在のところ、温室効果ガスの寄与率には、科学者によって諸説あるので、断定はできないが、水蒸気の寄与率は最小の説でも60%であり、最大の説では95%である。「水蒸気を除いた場合」には、IPCC第四次報告書からの数字を見ると、CO2 ―60%、メタン―20%、フロン類―14%、亜酸化窒素―6%くらいと推定されている。つまり、現在の温暖化で議論されてきたのは、なぜか「水蒸気を除いた」この四つだけで、とりわけCO2 だけに問題が集中していること自体がおかしいのである。

ここで水蒸気を一緒に考慮すると、それぞれの温暖化寄与率は(図45)と(図46)に示したようになる。普通に考えられる90%以上、最大値の95%だとして水蒸気を一緒に考慮すると、CO2 の寄与率は3%しかない。なぜこんな小さなものが、全地球の気候を大きく変えるのか。古代から続いてきた自然界の気候変動、時には宇宙からの異変が、気温の上昇や下降の最大の要因であることは、過去の気温グラフから否定しようがない。ところが、ホッケースティックグラフやIPCCが、その自然変動を無視した。 ここで水蒸気を一緒に考慮すると、それぞれの温暖化寄与率は(図45)と(図46)に示したようになる。普通に考えられる90%以上、最大値の95%だとして水蒸気を一緒に考慮すると、CO2 の寄与率は3%しかない。なぜこんな小さなものが、全地球の気候を大きく変えるのか。古代から続いてきた自然界の気候変動、時には宇宙からの異変が、気温の上昇や下降の最大の要因であることは、過去の気温グラフから否定しようがない。ところが、ホッケースティックグラフやIPCCが、その自然変動を無視した。

この「地球規模の温室効果」の話は、真夏のヒートアイランドに代表される直接の排熱や加熱による温度上昇を全く考慮しない計算なのである。それらの排熱の寄与率を計算すれば、CO2 による温暖化は、ほとんどないに等しい。

�

表紙にもどる |