「レベル7」のフクシマ

福島県の被災地も、新緑が眩しい初夏のシーズンを迎えた。地デジテレビのやたらクリアな画面で見るそれは、眩しい日差しも、鮮やかな緑も、見た目には何の陰りもなく例年と変わりない。だが、それは「見た目」だけというところが恐ろしい。福島第1原発事故で、大量の放射性物質がまき散らされたことにより、周辺のその土地は取り返しがつかないほど汚染されてしまった。失われた自然―大地は、おそらくはもう二度と元通りにはならない。 福島県の被災地も、新緑が眩しい初夏のシーズンを迎えた。地デジテレビのやたらクリアな画面で見るそれは、眩しい日差しも、鮮やかな緑も、見た目には何の陰りもなく例年と変わりない。だが、それは「見た目」だけというところが恐ろしい。福島第1原発事故で、大量の放射性物質がまき散らされたことにより、周辺のその土地は取り返しがつかないほど汚染されてしまった。失われた自然―大地は、おそらくはもう二度と元通りにはならない。

4月12日、経済産業省の原子力安全・保安院は、福島第1原発事故の深刻度を、国際評価尺度の暫定評価で最悪の「レベル7」とすると発表した。それまでに放出された放射性物質の量について、保安院は37万テラベクレル(テラベクレルは1兆ベクレル)、原子力安全委員会は63万テラベクレルと推定。そして「レベル7」とされた後も、テレビに出てくる専門家やキャスター、記者らは「チェルノブイリの10分の1しか放射能は出ていない」と述べた。大げさ に騒ぐべきではないと言うのである。事故発生当初から福島第1とチェルノブイリを比べて語ることは、タブーに近い風潮があった。それは「いわれのない恐怖や不安を煽る」ととらえられたのである。 に騒ぐべきではないと言うのである。事故発生当初から福島第1とチェルノブイリを比べて語ることは、タブーに近い風潮があった。それは「いわれのない恐怖や不安を煽る」ととらえられたのである。

それはこの事故を過少評価したいという願望もあったと思う。チェルノブイリと同レベルなんて、いくら何でもありえない、あるはずがないと。

37万〜63万テラベクレルという数値は、海に放出された高レベルの放射能を含んだ汚染水の膨大な量を除外し、その時点までの大気中に放出された放射能だけを計算したものである。その後の発表では、放射能放出量はチェルノブイリの3分の1に迫っている。そして、放射能のダダ漏れが地下の水に、大気中に今も続いていることを考えれば、事故の終息が見えない以上、最終的な放出量は、チェルノブイリのそれを大きく上回る可能性もあるのだ。

唯一の「被爆国」として、世界に核兵器の廃絶を訴えてきた日本は、自らの手で自らに「原爆」を落とした。今回の福島原発の場合、広島のような核爆発は起こしていないが、広島原爆の1万倍に当たる合計500トンもの核燃料が放置され、今この瞬間にも、そこからは気体や汚染水として毎日数万ベクレルという放射性物質が外部へ出ているのだ。 唯一の「被爆国」として、世界に核兵器の廃絶を訴えてきた日本は、自らの手で自らに「原爆」を落とした。今回の福島原発の場合、広島のような核爆発は起こしていないが、広島原爆の1万倍に当たる合計500トンもの核燃料が放置され、今この瞬間にも、そこからは気体や汚染水として毎日数万ベクレルという放射性物質が外部へ出ているのだ。

福島の場合は、揮発性の高いヨウ素などを中心に2カ月以上にわたって延々と放射能を垂れ流す状態が続いている。これは広島ともチェルノブイリとも違う人類の全く体験したことのない「未知の状況」なのだ。このままでは、今後数十年の健康被害、環境汚染は全く想像もつかないものになる。

こんなに長期間にわたって放射性物質が外へ出続けるのは人類史上、例がないということを忘れてはいけない。

高レベル放射能汚染

3月25日、政府は30キロ圏内の屋内退避が指示されている住民に対し「自主避難」を勧告した。いよいよ政府の本質が露になった。原発事故にまじめに補償していたら国家が潰れると踏んだのだろう。そのことは1960年に政府が日本原子力産業会議に委託した「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算」と題する文書に、既に明らかにされていた。原子炉災害の被害額は時に国家予算規模に達することは、50年も前から政府は知っていたのだ。菅総理も官僚から耳打ちされてこれを知ったのかもしれない。

自主避難は自己責任だから国家補償の対象外である。

そうして奈落の底に落ちるように、放射能汚染と被害の見切りが始まった。国民の命と電力国家財政が秤にかけられた。当然、国民の生命より国家の方が重くなる公算だ。

この国と社会秩序の存続のためには多少の犠牲はやむをえないと―。

福島県の学校の児童の基準値とされた毎時3.8マイクロシーベルトという値は、チェルノブイリ原発の膝元の死の町、プリピャチで計測される数値と同じである。また年間20ミリシーベルトという値は、1991年2月にウクライナ議会が可決した「汚染地域の定義」によると、「無条件に住民避難が必要な地域」は、1平方キロメートル当たり15キュリー以上の地区とされ、その地での年間被曝量は0.5レム(5ミリシーベルト)とされている。日本の児童の基準値は、チェルノブイリ事故で強制避難が定められた数値の実に4倍に当たるのだ。 福島県の学校の児童の基準値とされた毎時3.8マイクロシーベルトという値は、チェルノブイリ原発の膝元の死の町、プリピャチで計測される数値と同じである。また年間20ミリシーベルトという値は、1991年2月にウクライナ議会が可決した「汚染地域の定義」によると、「無条件に住民避難が必要な地域」は、1平方キロメートル当たり15キュリー以上の地区とされ、その地での年間被曝量は0.5レム(5ミリシーベルト)とされている。日本の児童の基準値は、チェルノブイリ事故で強制避難が定められた数値の実に4倍に当たるのだ。

福島原発事故3日後に、現場から撤退したいと政府に告げた東京電力、そして今回の子どもの放射能基準値の決定を行った原子力安全委員会、文科省。そして自社の記者を原発の40〜50キロ圏内に立ち入ることを禁止したマスメディアは、一体となって「直ちに健康に影響は出ない」と言い続けた。日本の電力会社、政府、学者、マスメディアは、チェルノブイリ事故の経験から何も学ばなかっただけでなく、逆に旧ソ連よりもひどい状態に突き進んでいるのではないか。

原発事故が起こってからも、しばらくの間は地元の自治体や町内会にも、放射能測定器がなかった。住民は身の回りの放射能汚染を計測することすらできない状況に放置されていた。これだけ原発がたくさんある福島県の防護システムに「住民」の主体的位置づけは皆無だったのだ。福島だけで驚いていられない。日本中、原発がある自治体とその住民は、全く同じ状況に置かれている。

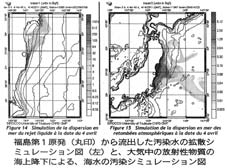

福島県は4月5日から7日にかけて、県内1637の小中学校、幼稚園、保育園などの空間放射線量を測定し公表した。このデータを基に、各市町村ごとの空間線量の平均値を地図の上に落としたのが図1である。この図から読み取れることは、放射能雲の広域にわたる流れである。20キロ圏の北西の浪江町から飯館村にかけて、広大な汚染地帯が出現していることは、京都大学原子炉実験所の今中哲二助教らの調査によって明らかとなり、政府は4月22日にこの地域を「計画的避難区域」に指定した。

放射線や放射性物質を扱う施設には放射線管理区域が設けられていて、その設定条件は外部放射線に係わる線量については、3カ月当たり1.3ミリシーベルトを超える恐れがある区域と定められている。この値を1時間当たりに換算すると毎時0.6マイクロシーベルトになる。図1において着色してある市町村は、区域全体の平均として、管理区域の条件を満たしていることを示している。

放射線管理区域に入ってしまったのは、20圏の4町を除いて、25の市町村に達し、157万人がそこに暮らしている。この地域の空間線量が1年間変化せず、市民が1年間ずっと外にいるとして、ICRP(国際放射線防護委員会)の影響評価基準を用いれば、将来1200人前後のガン死が見込まれる。このICRPの被曝影響評価は科学として確立されたものではない。アメリカの核開発の中心をなすローレンス・リバモア国立研究所の副所長の職にあったジョン・ゴフマン博士は、ICRPの評価はあまりにも過小評価であるとの結論に達した。彼はそのために職を追われた。

ゴフマン博士の評価基準を用いれば、この地域のガン死は1万人を超えることになる。これらの数字はあくまでも目安に過ぎないが、放置できる問題ではない。例えば福島市、川俣町、二本松市、本宮市などの人々は、上記の条件で、年間20ミリシーベルトを超える被曝を強いられることになる。これは原発の被曝労働者の基準を超える値である。通常時の原発労働者の被曝量は、年間5ミリシーベルトを超えることはあまりない。さらには、この基準値は外部被曝に関してのみで、放射性物質の微粒子を呼吸や水、食物で体内に取り込むことによる内部被曝については全く考慮されていない。

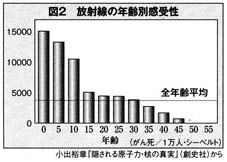

ゴフマン博士が年齢別の被曝の影響を評価したのが図2である。これを見れば、放射線被曝影響は年齢が低くなるにつれて大きくなり、胎児には非常に大きな負担になることが見てとれる。先に計算したガン死のリスクの大半は小中学生、乳幼児、胎児が負うことになる。子どもたちをこの区域内で暮らさせることは、将来に大きな禍根を残すことになる。 ゴフマン博士が年齢別の被曝の影響を評価したのが図2である。これを見れば、放射線被曝影響は年齢が低くなるにつれて大きくなり、胎児には非常に大きな負担になることが見てとれる。先に計算したガン死のリスクの大半は小中学生、乳幼児、胎児が負うことになる。子どもたちをこの区域内で暮らさせることは、将来に大きな禍根を残すことになる。

今からでも遅くはないから、浜通り地区はもちろんのこと、中通り地域の子どもたちと妊産婦は、できるだけ早く避難、疎開すべきである。生命の重さを、国家や電力会社の存亡と秤にかけてはいけない。政府と各自治体は、国民の命を、とりわけ次世代の命を守り抜く責務があるのだ。

原発停止は待ったなし

東海地震の発生が切迫していると言われる浜岡原発に対する菅首相の停止要請は、背後にアメリカの差し金があったとも言われているが、浜岡に続いて他の原発も危険なところから順に早急に停止し、安全点検を望みたい。福井県若狭湾に集中する関西電力の11基の原発、プルサーマル原子炉の九州・玄海原発、四国の伊方原発、そして青森県下北半島突端の建設中の大間原発、六ケ所村の再処理工場。

ここでは使用済み核燃料の貯蔵プールが満杯となり、高レベル核廃液のガラス固化が完全に行き詰まっている。ここには3000トン近い使用済み核燃料が貯蔵されている。ここで地震や津波によって電源が失われたり、貯蔵プールが破壊されて水が失われれば、たちまちフクシマどころではない壊滅的な放射能汚染を全地球レベルでもたらす。これはSFでもトンデモ論でもない、足元の一触即発の現実だ。私たちの社会は、今の今までよくこんな恐ろしくも厄介なものを足元に抱えていて、他の国のことのように平然としていたものだ。

現在、稼働中の原発は25基だが、その停止の後、地震や津波が来ても、外部電源が何重にも守られている状態、非常用電源が確保できる態勢、使用済み燃料プールが破損を起こさない状態にすることが求められる。これらの措置は、原発を安全に運転し続けるためのものではなく、完全に眠らせ、その後の地震や津波にも耐えうるようにするためである。「想定外」という最後のカードはすでに切られた。次に起こる事故に対して、誰も「想定

外」という言葉で釈明や弁明をすることはもうできないのだ。フクシマという最後の警告を受けても、まだ原発は止められないというのなら、次は警告では済まない大惨事が何度でも起こるだろう。

原発を止めても電力会社や大企業は倒産しないし、この国は破産しない。しかし、再び原発事故が起きれば、もはや国家財政の破綻と国民生活の崩壊を避けることはできない。

なぜこんな単純ではっきりしていることが、この国を動かしている人たちに分からないのだろう。

私たちに残されている道は、全ての原発と核施設を無事に停止させ、無事に冷やすことしかない。その先は核廃棄物の永久保存が必要だが、これは世界でどこの国も見通しが立っていない。福島原発事故の後、私たちが従来のエネルギーに対する考え方を変え、政策転換することなしに「経済の安定」や「国民の福祉」などのスローガンを唱えても空虚である。全く方針もなしに、原発は建設され続けてきた。終息させる作業は途方もない時間と労力、資金を必要とし、大きな危険を伴う仕事になる。しかしほかに道はない。

暴走原子炉の行方

福島第1原発では、1号機から3号機まで、全てがメルトダウン(炉心溶融)していることが明らかになった。地震発生により、非常用電源まで喪失して炉心が冷却不能となり、その後の3日間の間に1、3、2号機の順で核燃料が溶け落ちる炉心溶融を起こしたことが分かった。東京電力がこれまでに把握したところによると、全ての原子炉で核燃料集合体が溶け落ちて、圧力容器の底部に固まって依然として崩壊熱を出している状態らしい。どの原子炉も圧力容器の底が溶けた核燃料によって破損し、穴が開いている状態。1号機に関して言えば、京大原子炉実験所の小出裕章助教によると、溶けた燃料は全てが圧力容器の底を抜け、さらにその外側の格納容器に落ちていると考えられるという。格納容器の底にも水があり、それによって辛うじて冷却されている状態。溶けた燃料はいわばあんパンのような形状で、その中心、つまり「あん」の部分は溶けたままだが、外側はクラスト(表皮)状に固まって冷えている。

どの原子炉も圧力容器、格納容器、配管まで穴が開いたり破損している状態だから、一応冷却水を循環させても、そこから放射能に汚染された水が漏れ続けている。こういう状態だから、1〜4号機合わせての溜まった汚染水の総量は半端ではなく、最終的には20万トンにも達すると推定されている。東京電力は5月17日に修正した工程表を公表したが、来年1月までに収束を目指すという目標は変えなかった。しかし、まず無理だろうと言われている。膨大な汚染水を再び海に放出するわけにはいかず、その処分先も見当たらないという行き詰まりに来ている。汚染水を増やし続けるだけの現在の冷却方式では、もう埒が開かないのだ。

さらに心配されるのは、当初注入されていた海水に含まれる塩分の影響で、推定される炉心に残る塩分量は、総計100トンにも及ぶ。この大量の塩が、配管や設備の腐食を速め、汚染水が漏出する恐れがあるという。

汚染水の増加を止めるには、原子炉圧力容器、格納容器の破損箇所の補修が必要だが、原子炉建屋内の放射線量は高いところで毎時1000〜2000ミリシーベルトもあり、そんなところではとても作業などできない。3つの原子炉の破損箇所を完全に修理することなど、今となってはとてもできない相談だろう。

炉内の水位以外に、東電がこれまでに公開しているデータは、原子炉内の圧力、温度、格納容器の圧力、温度などがある。この数字(3月16日)を見る限り、3号機は圧力容器周りの温度が141度、格納容器の温度が196度で、格納容器の方が高くなっている。

これは圧力容器が損傷し、溶けた燃料が格納容器に落ちている可能性が高いということだ。3号機の格納容器の内圧はほとんど大気の同様の1気圧だから、溶融した燃料からでている放射性物質はそのままツーツーで外気に放出されていることになる。

先の小出裕章氏と立命館大名誉教授・安斎育郎氏が『週刊現代』6月5日号の対談で指摘しているが、溶け落ちた燃料は内部が3000度近い高温のマグマ状になっており、かろうじてその外側が水に浸かって冷えている状態だと推測できる。しかし、この状態のまま大きな余震―地震が起これば、その衝撃で冷えて固まっていた溶融燃料の外側が割れたり、ひびが入ってしまうかもしれない。そうなれば内部の高温の燃料がいきなり大量の冷たい水に触れ、水蒸気爆発を起こす恐れがある。そうなると圧力容器が破壊されて大量の放射性物質が放出されてしまう。

一つの原子炉がそうなっただけで、人間は周辺に近づけなくなるから、残った原子炉も同様の運命を辿るには時間の問題となる。再臨界はまず起こりえないが、これが現在考えられる最悪のケースのようだ。

汚染水は流出経路がいまだにはっきり特定できていない分、拡散を止めるのが難しくなる。しかも今後も、炉心冷却のために汚染水が出続けるのだ。

では、この水による冷却方法のほかに決め手となる収束方法があるのか。建屋全体をコンクリートで固めて埋めてしまうという、いわゆる石棺化にしても周辺から水を抜いてからでないとできないし、水を原子炉周辺から抜いてしまうと、冷えて固まっていた核燃料は再び過熱し始めることになり、難しい問題がある。

壊れてしまった原子炉と、そこに残った核の澳火がいかに手強く、始末に負えないものであるかをあらためて痛感する。3つの原子炉は結局、再び暴走を始めるという悪いシナリオの可能性は消えていない。福島原発クライシスは、いよいよ第二幕に入った―。

表紙にもどる |