|

「インド人はなぜ偶像を崇拝するのか?」と問われて、ヴィヴェーカーナンダは答えた。

「インドにはヒマラヤがあるからです」と。

ヒマラヤを見て、それを単なる岩と氷河の塊だと思わない人々、そこにメンタルなもの、霊的なものを感じる人々にとって、インドは熱帯のジャングルや広大な平原や大河など、豊かな大自然の中に多種多様な生物が息づいており、まさに多神教の温床である。だからヒンズー教の寺院や神殿には、人面獣面の神々や阿修羅などの偶像がひしめいている。

一方アラビアの砂漠で生まれたイスラム教は、唯一神アッラーに形がない。形ある神とは蜃気楼であり、偶像に従うことは砂漠では死を意味する。

かくて偶像否定のイスラム教には、アッラーを祀る寺院も神殿もない。否、唯一、聖地メッカにはカーバー神殿がある。この世界中でたったひとつの神殿に向かって、あらゆるイスラム教徒は1日5回、礼拝を行うのだ。モスク(マスジット)と呼ばれる礼拝堂に集まろうと、家庭や職場や路上にあろうと、その場でキブラというカーバー神殿に向かう礼拝を怠らない。今や実に13億の民がである。

インドからは西方に位置するメッカに向かって、朝の礼拝をするイスラム教徒を見て、ヒンズー教徒は言う。「バカ者共は太陽に尻を向けて礼拝する」と。これに対してイスラム教徒は言う。「バカ者共は動き回る偶像に向かって礼拝する」と。

ヒンズー教の寺院や神殿が、神々と阿修羅の偶像でひしめき、偶像崇拝の極致ともいうべき男根と女陰の交合像「シヴァ・リンガ」が祀られているのに対して、イスラム教のモスクや霊廟などには、具体的フォルムが一切ない。あらゆるフォルムは抽象化され、あらゆる妄想や情念を拒否している。イスラム建築の最高傑作と言われるタージ・マハルには、その美しさと同時に、ヒンズー建築との対比の鮮烈さに驚かされた。

ウッタル・プラディーシュ州の西端に位置するアーグラーは、ムガル帝国の3代アクバル帝が黄金時代を築いた首都である。タージ・マハルは5代シャー・ジャハーン帝が、王妃の死を悲しみ、巨大な費用と職人を集めて22年の歳月をかけ、1653年に完成した墓なのである。

入口の検問で履物を脱がされるので、はだしの足裏に大理石の床がヒヤリと快い。泉水のある前庭から白いアーチ型の屋根をもつ霊廟と、四隅のミナレット(塔)は左右対称の完璧なシンメトリーだ。そのバランスのとれた美しいフォルムの建造物は、壁面を幾何学文様、草花文様、コーラン文字などのレリーフで埋め尽くされている。まさに完璧な調和と秩序の造形であり、それは時の止まった死の世界である。

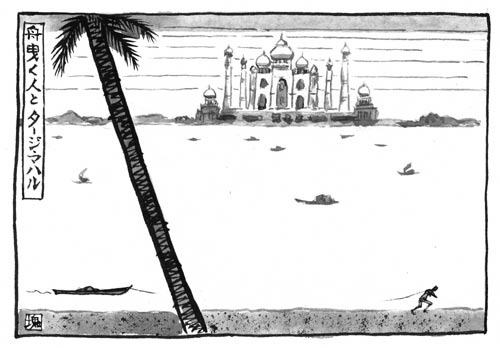

私たちはペルシア・アラビア文化と、ヒンズー・インド文化の結合した見事な結晶に感服しながら、テラスの上から霊廟の裏を見下ろして目を見はった。眼下には広大なヤムナー河が岸辺を洗い、水牛の群れが沐浴し、小舟が浮かび、禿鷹が舞う、生きとし生けるものの世界があった。

左手の上流を遡れば、クリシュナの聖地マトゥラを経て約200キロで、ムガル帝国のもうひとつの首都であったデリーに到る。右手の下流を下れば、アラハバードでガンガーと合流して、聖地バラナシに到る。いわばインド文明のメインストリートである。

対岸は豆粒のような人間の動きが見てとれる程度。今しも下流から岸辺に沿って、1人の男が空舟を曳いているのが見える。もちろんロープは見えないが、前かがみにのろのろと歩く男の10メートルくらい後方の水上に、空舟が遡行しているのが識別できた。私はテラスの端に腰をおろして、しばらく観察することにした。

当時エンジン船はまだ一隻も見かけなかった。従って上流で生産された荷物を運ぶ舟は、ヤムナーの流れに任せれば良いのだが、空舟になった帰路は、船頭が岸辺に沿って舟を曳きながら歩くしかないのだ。おそらく何日もかかって。

アーグラーがムガル帝国の首都となり、イスラム教が覇権を握る以前、数百年にわたるヒンズー教の全盛時代から、アウトカーストのチャンダーラ(不可蝕民)である船頭の祖先は、代々船曳きの重労働に耐えながら、ヤムナー河の変遷を見てきたのだ。

ヒンズー教がカースト制度により腐敗、堕落してゆく13世紀、中央アジアから南下してインド平原での略奪を始めたイスラム勢力は、ヤムナー河地方に支配権を打ち建て、興亡をくり返したが、1526年、デリーを首都に、モンゴル・トルコ系のムガル王朝が出現した。

16世紀中葉、ムガル帝国3代アクバル帝は、アーグラー城を建設して首都を移し、ヒンズー王族と不可侵同盟を結ぶなど、ヒンズーとの融和政策をとり、全盛期にはインド亜大陸の大半をイスラム教が制覇するに至った。

小一時間も経っただろうか。一緒に観察していた相棒のAは姿を消したが、私はなおも船頭の姿を見つめていた。大河の岸辺には、上流に向かって流れる反流があるから、曳舟は意外と軽いのかも知れない、などと思っているうちに、船頭は私の正面の位置にさしかかると、舟を止めて腰をおろした。流れる汗を拭き、水でも飲んでいるのだろうか。

私も一休みというわけで、周囲を伺いながらガンジャを取り出し、パイプで一服しようとして、ふと船頭もガンジャを吸っているような気がした。激しい肉体労働を癒すために、ガンジャは最高の活力源のはずだ。「ボン シャンカール!」と、私は船頭に向かって挨拶をして火をつけた。

タージ・マハルの建設に帝国が傾くほどの浪費をしたシャー・ジャハーンは、対岸に自らの墓となる黒いタージを建設し、ヤムナー河に橋を架けて、2つのタージを結ぶ計画だったとか。この計画は夢と消えたが、対岸からタージ・マハルを眺望するという視座を、この船頭は祖先代々相続してきたのである。

タージ・マハルの建設中の1638年、デリーに遷都したシャー・ジャハーンは、三男息子アウラングゼーブの謀反にあい、アーグラー城に幽閉され、7年後に生涯を終え、タージ・マハル内の妃の墓の脇に葬られた。栄華を誇った権力者の悲惨な末路である。

さて、一休みを終えた船頭は、ガンジャ乗りで再び空舟を曳いて歩き、やがてアーグラー城の対岸に達した。そこで船頭は祖先代々語り継がれた伝説を思い出す。即ち、アーグラー城の牢獄に幽閉され、タージ・マハルを見ることを禁じられたシャー・ジャハーンは、内密に差入れられた鏡を使って、タージ・マハルの幽姿を覗き見ていたという。

ヤムナー河はアーグラー城の辺りで大きく北へカーブしている。空舟を曳く船頭の後ろ姿を見送りながら、私は2時間にも及ぶ「舟曳きトリップ」から帰還した。大理石の上に横になってAは昼寝をしていた。

イスラム教の美学を堪能した後、私たちが訪れたのはヒンズー教の聖地マトゥラである。バラナシがシヴァ信仰の本拠地なら、こちらはヴィシュヌ信仰の本拠地である。

クリシュナが少年時代、ゴピー(牧女)たちと戯れながら育ったというヴリンダーバンにも行ってみた。牧歌的な田舎のムードしか具体的な記憶はないが、ヤムナーの岸辺の樹上に一羽の孔雀を見て、笛を吹く少年クリシュナを連想したことだけは鮮明に憶えている。

成人したクリシュナは悪王カンサーを倒し、マトゥラの王となる。古代叙事詩『マハーバーラタ』によれば、バーラタ戦争ではバーンドゥ5兄弟軍の軍師として、クルクシェートラの戦場に臨み、戦士アルジュナに対して聖典『バガヴァット・ギーター』を語ったことが記されている。神話とはいえ、バーラタ族の大戦争が紀元前10世紀ころにあったのは事実らしく、クルクシェートラは首都デリーの近郊に現存している。なお、『マハーバーラタ』が成立したのは紀元4世紀ころである。

首都デリーは新旧2つの市街地から成立している。オールドデリーはタージ・マハルを建設したシャー・ジャハーンが、首都をデリーに戻して建設したラール・キラー(レッドフォート)と、その城下町を指す。

父帝シャー・ジャハーンに代って王位についたアウラングゼーブ帝は、歴代の皇帝が採ったヒンズー融和政策に代え、強硬な統治を打ち出したため反乱を生み、繁栄のなかで蓄積された矛盾を噴出させて、ムガル帝国は衰退の一途をたどり、1707年のアウラングゼーブの死後、帝国領はオールドデリー周辺だけとなった。

1857年、反イギリスの「セポイの反乱」に加担した罪により最後の皇帝が廃位、流刑となり、ムガル帝国は名実ともに滅亡した。そして1911年、英領インドの首都がカルカッタからデリーに移され、イギリス人建築家の設計によって、コンノートプレスや官庁街、国会議事堂などのニューデリーが建設されたのである。

1947年、インドは独立した。ヒンズーとイスラムの対立というイギリスの分断支配と非暴力で闘い、インドとパキスタンの分離にあくまでも反対したマハトマ・ガンジーは独立の翌年、ヒンズー右翼過激派によるテロの兇弾に倒れた。倒れながらガンジーはテロリストを指さして言った。「その青年を許せ!」と。時に78歳。

荼毘にふされたラール・キラーの近くのラージ・ガートには、ガンジーの最後の言葉「ヘイ ラーム!」を刻んだ黒い大理石のモニュメントがあった。

それから24年を経たこの年、初代首相ネルーの娘で、「独立の父」から「ガンジー」の名を授かった女帝インディラ・ガンジー首相は、第3次印パ戦争の火蓋をまさに切らんとしていた。

私たちはオールドデリーの大通り、チャンドラー・チョウク(月光通り)の一角にある安宿街に宿をとった。そのへんは混沌と多様性に賑わう庶民的世界であり、ヒッピーたちのたまり場だった。

デリーでの最終日、私たちはヤムナーに別れを告げるために、ラール・キラーの近くのガートを訪れた。階段状のガートの中ほどに2人のリックを置き、その両側にAと私が腰を下ろした。周囲をうろつく数匹の猿たちからリックを守るためだ。

私たちが腰を下ろすと間もなく、初老のインド婦人がやってきて、私たちの前に卵大の石ころを10個くらい置き、これをボス猿に投げろと言う。ボス猿は私たちの後方で様子を伺っていたが、悪戯をしたわけでもないのに、いきなり投石することもないと思ったので、私は苦笑してとり合わなかった。ひょっとしたら石を売る気ではないかと疑ったのだ。

彼女はしつこく投石を勧め、小石を置いたまま去って行った。しかし私たちは彼女の忠告を無視し、われを忘れてヤムナーの流れを眺めていた。突然の気配を感じた私がリックを見ると、大きなボス猿がリックの口を開け、その中へ頭を突っ込んでいた。中にはピーナツが入っていたのだ。こんなに近くで猿を見たのは初めてだったから、とび上がらんばかりに驚いたが、本能的に私の右手は猿の頭を力一杯ぶんなぐっていた。人をなぐった覚えのない私だが、この時の手のひらの感触は今だに残っている。

一瞬「ギャー!?」っと頭を上げたボス猿だが、軽い脳震盪を起こしたらしく、その目は焦点が定まらなかった。猿は目が合ったら必ず攻撃してくると聞いていたから、次の瞬間は牙をむいて襲ってくると思った。猶予はなかった。やられる前にやり返すまでだと、私は両手を構え、歯をむき出して、目が合った瞬間、猿の首玉めがけて噛みついた。私の鋭い攻撃をボス猿はうしろへ跳びのいてかわすと、そのまま脱兎のごとく逃亡したのだった。

まさか、人間が噛みつく動物だとは思いもよらなかったのだろう。ガートの彼方から私を伺うムガル帝国残党の末裔は、ボス同士の抗争に敗れた雄猿の悲哀に満ちていた。なぜなら、雌猿たちは一歩も動じることなく、心なしか私に色目を使い始めたのだから。

私はAが嫉妬するのではないかと期待したが、彼女は何事もなかったように、ヤムナーを眺めていた。リックの口を閉じて、私は言った。

「さあ、つぎ行こうか!」 |