|

[IT産業の最先端都市直前 バンガロール]

海辺のコーチンから夜汽車に揺られてデカン高原南部、海抜900メートルのバンガロールに着いたのは朝方だった。高原都市はさすがに涼しかった。 海辺のコーチンから夜汽車に揺られてデカン高原南部、海抜900メートルのバンガロールに着いたのは朝方だった。高原都市はさすがに涼しかった。

駅前から陽気なリキシャワーラーに案内されて安宿を決め、とりあえず窓を閉め、喧騒を防いで、娘たちは一眠りした。

今でこそバンガロールといえば、IT産業の中心地としてインドでも最先端の近代都市だが、92年当時はカルナータカ州の州都とはいえ、さして有名ではなかった。

むしろ日本でも有名になった奇蹟の聖者サティア・サイババの本部のあるプッタパルティ(アーンドラ・プラデーシュ州)が、バンガロールから近いため、サイババ詣で知る人は多い。19世紀末の先代シールディ・サイババの生まれ変わりを自称し、掌から聖灰を出す奇蹟を行うなど、70年代から世界中に知られるようになったが、少年愛などのスキャンダルに満ちた「ヨガ成金」といったところか。

バンガロールの名が世界に知られるようになったのは、ソ連が崩壊した91年、インドは選挙運動中に暗殺されたラジーヴ・ガンジー元首相に対する同情票を集めて、国民会議派が第一党に復帰し、連立ながらナラシンハ・ラオ政権が誕生。従来の社会主義計画経済をくつがえす自由化政策を採用し、市場主義グローバリズム(アメリカ化)による経済成長路線へと大きく舵を切ったのである。

それを象徴するものが、バンガロールを中心とする ITソフトウェア産業であり、また乗用車や電化製品、住宅などを購入できる「新中間層」と呼ばれる巨大な消費市場の形成である。従って私たちが訪れた92年春は、バンガロールが現在の発展と繁栄に向かって、第一歩を踏み出したばかりだったのだ。

一眠りした娘たちとバンガロールの街を散歩してみた。避暑地という熱帯インドでは天国にあって、植民地時代のイギリスによる西欧化が最も進み、「庭園都市」などと呼ばれているだけあって、発展と繁栄のための街づくりの基盤は既に整っていた。

MGロード附近の繁華街では、いかにもハイカーストの学生らしいスマートな若者が、娘たちに「Can I help you anything?」などと丁寧に声をかけてくる。まさにイギリス型のジェントルマンなのだ。当時はまだ IT系の大学や企業に、インド全土から優秀な若者が集まるなどと想像もしていなかったが、今ではエリートたちの活気あふれる街になっていることだろう。

かくてカーストの職能区分には存在しない IT産業という新しい職能が、カースト制度を揺るがし、新たな経済格差を生み出してゆくのだ。

今回の旅で初めてインド映画を観た。例によって他愛もない歌と踊りのボリウッド製ミュージカル。こんなちゃちな映画に対して、観客の興奮は凄い。スクリーンで女優と男優が唇を近づけただけで、キャーキャーと大騒ぎ、おまけに停電でまた騒ぐ。娘たちに言わすと、スクリーンより観客席の方が面白いとか、単純で陽気なインドの大衆そのものだ。

庭園都市の整然たるムードよりも、やっぱり渾然たる下町へ行ってみようと、シティ・マーケットに入った。花、香料、果物、野菜などあらゆるものが溢れている。その陽気で混沌たる坩堝の中で、カメラを構える娘たちを見て、インド人たちは呆気にとられている。チャイニーズか、ネパリーか、チベタンか、まさか日本娘とは誰も思わないようだ。奇妙な父娘トリオに人々の好奇心が集中して、どこへ行っても微笑と誘いの声がかかる。

このインドとは思えないような庭園都市のメインロードで、生涯忘れられないほど痛快な光景を目撃した。私たちはMGロードに面したビルの上から、交差点を見下ろしていた。片側3車線の広い道路の信号が変ってトラックやバスが停車し、通行人が横断歩道を渡りはじめた。その中にいざり車を発見した私は、娘たちにいざり車の存在を教え、注目した。

車椅子というスマートな道具が普及した現今、映画や写真で見た人はいても、現物を見た人はほとんどいないだろう。私も憶えはないが、日本にもあったはずだ。勿論インドでは特に珍しい存在ではない。もっともそれは乞食専用という感じだが。

通行人たちの先頭が渡りきった時、いざり車はまだ半分にも達していなかった。私たちの方からは後ろ姿しか見えなかったが、白髪頭のいざり男は、いざり車に乗って両腕で必死に地面を漕いでいるのが分かった。その手は足の代わりにサンダルをはいていた。やがて信号が点滅し、通行人たちは小走りに渡りきったが、いざり車はまだまだだった。

そしてついに信号が変った。次の瞬間、待ち構えていたトラックやバスがいっせいにスタートするものと思ったが、一台も動かなかった。あらゆる車がいざり車が渡りきるのを待っていた。交差点の全ての車と通行人が静止したまま、全員の注目がいざり車に集中したのだ。奇妙な一瞬だった。その時である。必死にいざり車を漕いでいたいざり男が、突然片手を高々と挙げて運転手たちに挨拶し、観衆に手を振ると、まるで凱旋将軍か千両役者のように悠々と渡りきったのだ。

天下の公道では金持ちのロールスロイスも乞食のいざり車も、車であることにおいて平等である。そして横断歩道とはいざり車の花道であった。

「カッコイイ……!」と娘たちは唸った。

[漫画のようにカッコイイ プーナ]

バンガロールでいざり車を見た後、マハーラーシュトラ州のプーナを訪れて、またいざり車を見た。今度のはまだ20代半ばのいざり男で、髪もヒゲもヒッピー風、萎えた両脚をいざり車の上に組んで、その上に赤ん坊を抱いて右手で支え、サンダルをはいた左手でいざり車を漕いでいたが、車には紐がついていて5歳くらいの娘がそれを曳いていた。

父子3人が一体になったいざり車に感心し、私たちが近づいたところ、先方も私たちの存在に気づいて車を止めた。私の娘たちの方が一回り大きいというだけで、2人の子供を連れた身障者という点では境遇は同じだった。

日本でもインドでも、財産も名誉も地位もない底辺社会の身障者が、自分の子種を産んでくれる女性に巡り合うことは大変な幸運である。世間の目や口に負けないだけの信念と愛情を持った女性なんて、ざらにはいないからだ。そのような稀な幸運を射止めた男同士として、私たちは相まみえたのである。

近くで見るといざり男の顔は意外なほど端正で超然とし、その目に乞食の卑屈さを感じなかった。紐を曳く小娘も、膝の上の赤ん坊も、乞食にしては小奇麗だった。彼らはまるで自分の領地を見廻る玩具の国の王族一家のように、ゆとりと気品に満ちてシュールだった。

例え足萎えの乞食でも自家用車を所有するということは、やはりエリート意識を満足させるのだろうか。私はバクシーシーを恵む気になど毛頭ならず、敬意をこめて会釈した。するといざりの王様も軽く会釈を交し、裸足の王女様を促すと、「カタコト カタコト……」と、優雅に去って行ったのである。娘たちは言った。

「インドでは、なにもかも漫画みたい」

「だからカッコイイのよ」

いざり車の父子を見送りながら、私は彼らを待っているはずの母であり妻である女のことを想う。彼女もまた「漫画みたいにカッコイイ」のだろうか。宇摩や維摩にとって、彼女らの母ミオは最高にカッコイイ女だというが、マンガチックなわけではあるまい。

娘たちから再三言われたものだ。「なぜポンちゃんみたいな男が、ミオのようなカッコイイ女にもてたのか?」と。彼女らにとってそれが最大のミステリーだった。

維摩が誕生した翌年、ミオと離婚した私はその後10年足らずに3人の女を遍歴し、娘たちも親しく接してきたのだが、3人とも若くてカッコイイ女ばかりだった。従って年頃に達した娘たちにとって、自分たちのズッコケた障害者のダメオヤジが、カッコイイ女たちにもてたということは深刻な疑問だった。

「きっと大人になれば分かるよ」と、私は答えてきたが、それは日常的リアリティの中では決して分からないだろう。それは美意識や価値観などのパラダイムが転換した非日常的リアリティ、即ち「何もかもが漫画みたい」な世界でのみ、理解できるだろう。そこではズッコケて漫画チックな男こそがカッコ良く見えるのだ。そしてそのような男とカップルを組んだミオやその他の女たちも、意外と漫画チックなことを知るだろう。私が娘たちをインドへ連れてきた真意はそのへんにあったのかも。

[ラジニーシ・アシュラマの残照 プーナ]

プーナではモクの竹小屋に一週間も居候した。モクとは20数年前からの知り合いだが、スキンヘッド姿は初めて見た。もっとも最近(私の不在中)無我利道場を妻子連れで訪れているので、娘たちにはお馴染みだったが。残念ながら妻子はゴアへ行っていて留守だったが、モクはラジニーシ・アシュラマでマッサージを修行中だった。

10年前に私がプーナを訪れた時、ラジニーシはアメリカのオレゴン州で「ラジニーシ・プーラム」を建設中だった。しかしその後アメリカ政府とのトラブルによりプーラムを解散、87年プーナに戻り、アシュラマを再興し、「和尚」を名乗ったが、90年1月に死去。それから2年、アシュラマはアメリカ人スタッフに代って、ドイツ人スタッフが仕切り、何千人かの白人と日本人のサニヤーシンで大盛況、様々なセラピーやメディテーション・プログラムを実施し、プーナの街自体も昔のようなアンチ・サニヤーシンムードを感じさせなくなっていた。

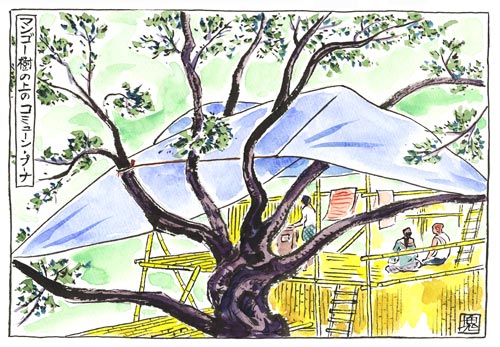

モクの竹小屋の隣の樹齢500年というマンゴーの大樹に、竹の小屋を組立ててブルーシートを張り、数人のドイツ人サニヤーシンが共同生活をしていた。プーナでもドイツ人とイタリア人と日本人がいっぱいとか。第2次世界大戦の戦犯国であるこの奇妙な三国同盟(?)は、ビートルズ(英)とウエストコースト(米)の大流行の後に、世界にのさばったヒッピー、フリークスの大群なのだ。一体どんな因果関係があるのだろうか?

モクの竹小屋には毎日のように沢山の日本人サニヤーシンが訪れ、ガンジャを回し、雑談してゆく。ほとんどがカップルなのはタントラ・アシュラマだから当然だろう。それにしても彼らの大半がプーナ以外のインドに興味がなく、そのプーナもアシュラマとバザール以外は行ったことがないという若者までいて、呆れてしまう。これではタントラを修め、ガンジャを吸っても、想像力の貧困な世捨て人で終ってしまうだろう。

サニヤーシンの1人に信州大鹿村のゲタがいた。彼には電波による鍼灸をやってもらった。腎臓が疲れていると指摘された。そう言えば10年前のインドでも腎炎をやられた。

モクのマッサージは効いた。モクのサービスで娘たちを連れてスナックやカフェなど、ミドルクラスが出入りするような店にも入ってみたが、やっぱりインドは場末が面白い。

20年ぶりに郊外のパールヴァティ寺院を訪れた。道連れは恋人から娘たちに変ったが、丘の上から眺めるプーナの風景は記憶を新たにした。巡礼道でエクタール(一弦琴)を弾くサドゥがいたことまで思い出した。

昔と同じようにその翌日、春一番のホーリー祭に出くわした。ホーリーは北インドの行事らしく、南インドでは知らない人もいたが、プーナでも大人は関係なく、色水や色粉をかけ合ってはしゃいでいたのは子供と若者だけ、娘たちは衣服を汚されることもなかった。

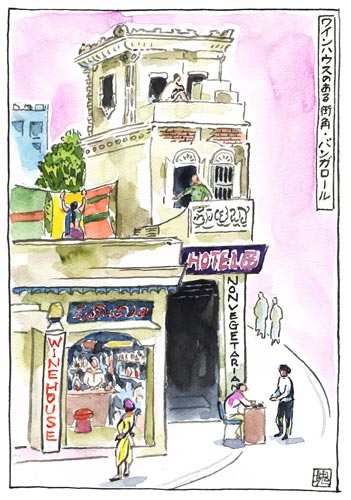

路上で2人の酔いどれインド人を見た。しかも1人は女だった。南インドでも千鳥足の酔っぱらいを時々見た。どこの街へ行っても「WINE HOUSE」の看板を見る。かつては無かったものだ。店には酒ビンが陳列してある。まだ人前で酒を飲む人は見かけないが、ヒンズー教が“穢れ(けがれ)”として禁止した酒が、市販されるようになったのは1989年、ヒンズー教が瞑想や儀式に用いてきた大麻を非合法化したのと時を同じくしている。それは90年代の自由化と経済成長を見越した政治戦略だったのだろうか。

「宗教が政治を支配しているうちはインドは栄えるだろう。しかし政治が宗教を支配する時、インドは滅びるだろう」と、19世紀末にヴィヴェーカーナンダは予言した。

竹の家の2階、西陽の強い午後の暑さは30度を越すが、夜は布団なしでは寒くて眠れないほど涼しい。プーナも避暑地なのだ。おかげで娘たちは風邪を引き、私も鼻水が出る始末。しばらくゴロゴロしていたが、やっとエリとアユテの母子がゴアから帰り、娘たちは再会を果たして大喜び、記念写真を撮って、プーナを出発する気になった。

[巨大遺跡を巡って エローラ、アジャンタ]

プーナからアウランガバードまで、デカン高原の真只中をバスで6時間半、暑くてしんどい旅だった。アウランガバードで一泊して翌朝、ホテルのマネージャの立会いのもとにオートリキシャの運ちゃんと交渉して、エローラまでの往復を150ルピーで契約した。観光バスでも1人4〜50ルピーだ。前回は観光バスだったので、カイラーサナータ寺院で時間切れになり地団駄踏んだが、今回はたっぷり時間があった。 プーナからアウランガバードまで、デカン高原の真只中をバスで6時間半、暑くてしんどい旅だった。アウランガバードで一泊して翌朝、ホテルのマネージャの立会いのもとにオートリキシャの運ちゃんと交渉して、エローラまでの往復を150ルピーで契約した。観光バスでも1人4〜50ルピーだ。前回は観光バスだったので、カイラーサナータ寺院で時間切れになり地団駄踏んだが、今回はたっぷり時間があった。

オートリキシャ(自動3輪車)は後部座席に3人連座だから狭苦しいが、褐色の荒野を正面から涼風を受けて走るのは優雅な気分だ。途中ダウラタバードの砦を見物して、約2時間でエローラへ。カイラーサナータ寺院前の広場でリクシャを止めた。

アジャンター遺跡と同じく1983年に世界遺産に登録されたエローラ遺跡だが、カイラーサナータ寺院の楼門前にチケット売場があるだけで、20年前と同じように周辺には茶屋もホテルも土産物屋も一切ない。観光客相手のビジネスが存在しないほどの荒涼たるムードが、遺産の値打ちを高めている。

巨大な岩山を100年以上、数世代にわたってノミとカナズチで切り刻み、シヴァ神殿を造形した古代人の超個人的、超時間的な宗教的情熱を、文明化された私たちは理解しえない。その精巧でダイナミックな芸術表現は石工たちの喜びと誇りに充ち満ちていて、強制された奴隷労働によるものとは思えない。それがピラミッドや巨大古墳のように一人の王の墓のために、膨大な労力が搾取された結果とは思えないのは、そこに人間の偉大な尊厳を感じるからだ。

寺院や遺跡に食傷しかけていた娘たちも、エローラの神秘的な迫力には圧倒されたようだ。その日はアウランガバードまで引き返して、神々の夢を見た。そして翌日はバスでアジャンターの仏教遺跡へ。

20年前に訪れた時には、石窟前にホテルが一軒しかなかったが、今回はホテル、茶屋、土産物屋など10数軒が並んでいた。当然のことながら、観光ガイドも待ち構えている。

石窟を見て歩いていると、インド青年が日本語で話しかけてきて、石窟の奥の薄暗い壁面に描かれている壁画について説明してくれた。これほど精密な壁画を描くのに、石窟内で火を焚いて明かりをとった形跡はなく、光は外部から反射鏡を使って内部に送り、それを第2、第3の反射鏡で屈折させて壁面を照明したというのだ。従って夜はもとより、太陽の出てない日は仕事休みである。そんな悠長な調子で祖先代々、何百年もかけて壁画を描き上げてきたというのだ。

このラムヒというモスリムのガイドは日本語が堪能で感じも良いので、多少のガイド料を払って話を聞くことになった。彼の説明によれば、アジャンターの石工たちは8世紀に工事が中断された後は、エローラに連れて行かれ、そこで仏教石窟の彫刻を続けたとか。

アジャンター石窟で修行中の仏教僧たちは、渓谷の滝の上流にある平地で畑を耕して自給していたが、その地には現在小さな村があり、住民は古くからの仏教徒だという。ただしアジャンター遺跡が1000年間もジャングルに覆われ、19世紀はじめにイギリス人狩猟家に発見された時、この旧仏教徒たちは自分たちの村の約1キロ下流に、このような巨大遺跡があることを全く知らなかったという。歴史の伝承が途切れるほど、ジャングルの闇は深かったということか。なにしろイギリス人狩猟家は虎を追いかけて石窟を発見したのだ。

ラムヒの案内で石窟の上の台地に登り、乾いた川床から、旧仏教徒の村をスケッチした。何軒かの土造りの住居が見えた。しばらくすると2人の少年がオウムのヒヨコを3羽持ってやってきた。それを足許に置くと、ヨタヨタと不似合いに大きな足で歩き廻った。宇摩が写真を一枚撮った。

20年前、石窟の上の台地に登った時は、そこで2頭立ての馬車を疾走させる半裸の少年を見て、一瞬タイムスリップしたものだが、あの少年も旧仏教徒の村人だったのだろう。ひょっとしたらこの少年たちの父親かも知れないなどと連想した。

別れ際に写真のモデル代だといって、1人1ルピーのバクシーシーを要求してきた。世界遺産と共に乞食根性が忍び込む。アジャンター遺跡に寄生する観光業者やガイドや物売りたち、その大半は近郊のモスリムの村の住民とか。そう言えば、アジャンターやエローラは幸運にも、イスラム教徒の偶像破壊からは免れているのだ。

|