[カオサン通りと持病の再発]

旅馴れているとはいえ娘たちには初めての飛行機、胸躍るトロピカルの旅である。バンコク空港からタクシーで噂のカオサン通りへ直行した。

10年前には数軒のゲストハウスがあった程度のその一帯は、いまや100メートルくらいの通りの両側に、レストラン、土産物屋、旅行代理店、両替屋、スポーツ用品店、ビデオ屋、古本屋などがびっしり並び、旅人が必要なものは何でも揃った。そしてブラックマーケットでは、ヘロインからハッシシーまであらゆるドラッグが密売され、訪れる旅人はアジア諸民族や白人たちに加えて、ブラックアフリカンの姿も見える。

かつてバンコクを訪れるヒッピー系の旅人は、ホアランポーン駅裏のチャイナタウンに安宿を求めたものだが、そこがエイズの売春窟になると、買春に興味のない旅人たちはパレスに近いカオサン通りに集中し、またたく間に「バンコクの六本木」が出現したというわけだ。

私たちはヒッピー仲間に有名なVS・ゲストハウスを訪れたが、満員のためそこから大通りを越えたティク・ゲストハウスを紹介された。娘たちとは隣同士の2部屋を借りた。

さてその晩、案じていた持病の腹痛が再発し、久しぶりに地獄を味わった。元はといえば運転手を確かめないで、ツゥクツゥク(オート三輪車)などという野蛮な乗り物に乗ったのが問題だった。途中で方向が違うことに気づいて注意したところ、運ちゃんはパニックに陥り、狂ったように飛ばしたのが再発の引き金になり、結局徒歩10数分のところを30分もかかって元の場所へ戻るというお始末。

この右脇腹の苦痛は神経痛によるものなのか、空腹時に起き易いことから十二指腸潰瘍によるものなのか、医者も原因不明だった。レストランの片隅で小一時間も苦痛に耐えている父親を、言葉もなく心配そうに見守っている娘たちの存在は不憫であり、この上もなく頼りなかった。もし自分がここで倒れたら、この子たちは日本へ強制送還されるか、マフィアに売り飛ばされるしかないだろうと思うと、私は自分のやっていることの無謀さにゾッとした。そしてこれから苦痛に耐えながら娘たちと旅することが苦行のように思えた。

第1日目にして私は自分の体調に自信を失ってしまった。脇腹を押さえながら大通りを横切る時は惨めなほど必死だった。なにしろ信号待ちのバイクやトゥクトゥクが、まるでレースに挑むかのようにスタートラインに並ぶ前を、娘たちにすがるように横断したのだ。それにしてもバンコクのスピードと騒音は狂気の沙汰だ。

乗り物でひどい目にあったのはトゥクトゥクだけではない。タイ語の発音はむずかしく、英語はほとんど通じないのだが、タイ人は分かったようなふりをするので、バスに乗るのも再三間違える。

バンコクの2日目、腹痛はケロリと去り、ルンピニー公園で遊んだ後、帰りのバスはバス停で何人かに念を押して乗ったのに、途中で間違いと気づき、乗り換えること2度、3度。直行バスなら30分くらいのところを実に3時間余もかかった。好奇心たっぷりの娘たちは市内見物を面白がったが、ガイドとしてはがっくり疲れた。

食事に関して、娘たちは味の素たっぷりのタイ料理に閉口し、料理を注文する時は必ず味の素抜きの念を押した。テック・ゲストハウスの姉妹は、味の素抜きで最高に美味しいタイ料理を作ってくれた。

20年前、初めてタイを訪れた時、市内の一角に味の素印のトラックが20台以上も駐車しているのを見て度肝を抜かれたものだが、今やタイ人の味覚は完全に味の素に支配されてしまったのだ。

なお無我利道場だけでなく、ヒッピームーヴメントは化学調味料を一切拒否してきた。

[日本製マシーンの侵略と破壊]

バンコクの喧騒とスモッグを逃がれて、タイ西部、ビルマ国境に近い観光地カンチャナブリーへ行った。汽車でタイの農村を走る楽しさは、前回たっぷりと味わっていたので、娘たちには「いっぱい水牛が見えるからね」と予告しておいた。ところが終点までの約2時間、1頭の水牛の姿も見えなかったのである。10年前には右の車窓にも、左の車窓にも登場していた水田文化の主役が、忽然と姿を消してしまったのだ。

かつて「生きるための革命」を歌ったカラワン・バンドにとって、革命のシンボルは水牛だった。タイの農村から水牛の消えた時、カラワン・バンドも解散を余儀なくされたのだろう。タイの農村から水牛を駆逐したのは、日本製トラクターである。

実はカンチャナブリーを訪れたのは、飛行機で知り合ったバックパッカーのK子さんから、娘たちが誘われたからである。彼女はカンチャナブリー郊外にある「子供の村学園」という孤児の施設を定期的に訪れ、ボランティア活動をしているのだった。

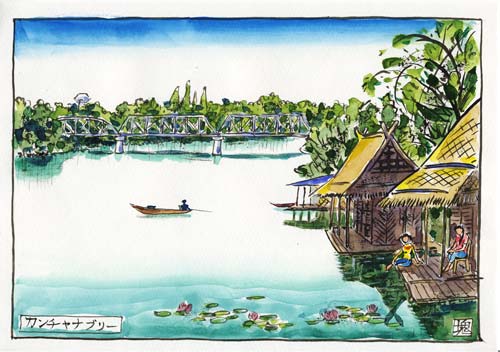

映画「戦場に架ける橋」で有名なカンチャナブリーは、風光明媚な小さな田舎町だった。第二次大戦中、日本軍はビルマへ通じる泰緬鉄道を敷設するため、何万人もの白人捕虜と現地人を酷使し、虐待した。

怨念のクワイ川の鉄橋を徒歩で渡った。宇摩は出発前日、東京で買った2万円のカメラで記念写真を撮り、維摩はミネラルウォーターのペットボトルを持ち歩いた。

その夜はクワイ川に浮べた筏の上のゲストハウスで泊まり、翌朝K子さんと一緒に娘たちは「子供の村学園」へ行った。初対面の女性に2日間も娘を預ける気になったのは、彼女が「88いのちの祭」に参加していたと聞いたからだ。

娘たちが留守の間、私は風雅なシングル用ゲストハウスで、バンコクから仕入れてきたパールヴァティを久々に堪能した。しかし何たることか。クワイ川の対岸は熱帯のジャングルを背景に、昼間は観光客を乗せたスピードボートが、凄まじい騒音を立てて走りまわり、夜になると遊覧船のディスコからオーディオ・サウンドが耳を聾する。

水牛の鈴の音や櫓を漕ぐ音を消し去って、アジアの原初の静けさを破壊するのは、いずれも日本製のマシーンばかり。かくてアジアへの経済侵略によって、世界一の金満国家に成り上がった日本では、最も貧しいヒッピー風情でさえ、親子でアジアの旅ができるという訳だ。

そこで私は目撃したのだ。日本内地から30年、沖縄・奄美から10年遅れて、タイの農村からもオリジンがほとんど姿を消してしまったことを。

3日目に娘たちは大満足してK子さんと共に帰ってきた。子供の村学校では4歳から20歳くらいまで100人くらいの子供たちが、先生に勉強を学びながら、農業や染物、織物、焼物などをしながら共同生活をしていたとか。娘たちは大歓迎され、たっぷりつき合ってくれたそうだ。言葉は通じなくても、フリースクールの心は通じたのだろう。

[ペナン島の思い出]

インドへ渡る前に、日本民族の南方ルーツとしての東南アジアを、娘たちにもう少し見せたいという気があって、バンコクから国際列車ラピット号で南下、国境を越えてマレーシアへ。この間10数時間、延々と続く水田地帯なのに水牛の姿は見えず、たった1軒だけ数頭の水牛を飼っている農家を見かけた。きっとその家の主は偏屈な変り者なのだろうと思った。

マレーシアはバタワーズで下車、フェリーでペナン島へ。20年前、私の最初のインドの旅は、ペナン港から船でマドラス(チェンライ)へ渡るため、ここに9日間も滞在したのだった。

マレーシアはマレーシア人と中国人、それにタミール系インド人の複合民族国家だが、マレーシア系は公務員、中国系は商人、インド系は労働者と住み分けられている。

ペナンは香港やシンガポールと同じように大英帝国の植民地貿易の拠点として栄えた。航空機時代となり、植民地支配から解放されたが、随所にその名残りをとどめており、それを受継いだマレーシア系と、中国系やインド系などの混然たる雑居文化が不思議な魅力と活気をもっていた。

当時、私と彼女が宿泊していた中国系ホテルでは、いつも美空ひばりの歌が流れ、毎日午後の昼休み時になると、インド系船会社のハビブという社員が、ココナツワインを持参して一緒に呑んだ。ココナツワインはどぶろく状の醸造酒で口当たりは良かったが、酒屋は1日2回、昼と夕方どんぶり2杯しか売らなかった。売り場は鉄格子で仕切られ、どんぶりが通る程度の窓口が開いており、インド系労働者が長蛇の列を作っていた。彼らはどんぶり1杯のワインを手に入れると、酒屋の前の路上に腰を下ろし、呑みながら延々と雑談を楽しんでいた。(なぜかガンジャは無かった)

1度ハビブに連れられて、彼の実家のある内陸部の農村へ行ったところ、農民は全てインド系移民ばかり。夜になるとタミール地方の歌と踊りを披露してくれた。かくて私たちはタミール・ナドゥの州都マドラスへ渡る前に、タミール文化の洗礼を受けていたのだ。(ちなみに、日本語の源流はタミール語という説もある)

そんな思い出もあって、娘たちにペナンを案内したのだが、物があふれ活気に満ちたバンコクと比べると、両替屋ばかりが目立つペナンは文字通り「発展途上」という感じだった。例えば、ニュータウン「コムター」に建った高層デパートにしても、タイの超モダンなデパートと比べると田舎のでっかい雑貨店という感じで、センスが全く旧い。おまけに民族文化の個性はグローバリズムに呑み込まれ、アメリカ風に管理整頓された世界からは、かつての混然たる雑居文化の面白さが消えた。

ハビブのようなガイドに出会えば、しばらく滞在することも考えたが、椰子の葉繁るトロピカルの海を見たければ、タイ湾の小島へ行こうと、3日目にペナンを去った。

ところでこの列車には、大きな荷物を背負った男たちが2、30人、無賃乗車していた。彼らは国家間の物価の相違に目をつけて、闇物資を運ぶブローカーたちで、いつでも逃げられるようにデッキから半分身を乗り出していたから、落ちるのではないかと娘たちはヒヤヒヤしながら、「オモシロソー!」とも。

結局、国境近くで警察の検問があり、全員が降ろされてしまった時には、我が事のように残念がった。

[観光植民地化された島々]

スラータニーで列車を降り、フェリーでパンガン島(コパンガン)へ。10年前に隣のサムイ島(コサムイ)を訪れた時は、マジックマッシュルームを求めるヒッピー、フリークスしかいなかったのに、翌83年に空港ができ観光客が押し寄せた。当時パンガン島などガイドブックに10数軒のバンガローが紹介されていた程度なのに、今では海岸線は何百軒というバンガローに埋め尽くされてしまった。 スラータニーで列車を降り、フェリーでパンガン島(コパンガン)へ。10年前に隣のサムイ島(コサムイ)を訪れた時は、マジックマッシュルームを求めるヒッピー、フリークスしかいなかったのに、翌83年に空港ができ観光客が押し寄せた。当時パンガン島などガイドブックに10数軒のバンガローが紹介されていた程度なのに、今では海岸線は何百軒というバンガローに埋め尽くされてしまった。

この急激な観光化は、島の自然と生活を根底から変えてしまったことだろう。観光開発によって潤う人と損をする人、現金など必要なかった村落共同体社会に、拝金主義と物質文明を植えつけ、生活や文化や関係性を破壊してしまったのだ。

観光開発に対しては、私たちの行った「ヤマハボイコット運動」をはじめ、70年代には日本各地で反対運動があったように、タイでも反対運動があったに違いない。しかし物質文明というやつは、運動が蜂起する以前に、資本主義大国が生産する物質に、民衆の欲望を従属させてしまうという侵略のメカニズムを持っている。

ヨーロッパやオーストラリアから、シンガポールやインドネシアから、香港、台湾、韓国、そして日本から、アジアに残された最後の楽園を求めて旅人はやってくる。

コパンガンのヤシ林の海岸線は、ほぼ20メートルごとにバンガローが建ち並び、目に見えないラインで海が仕切られているような錯覚を受ける。真冬というのに娘たちだけが海水浴をしていた。

「まるでゴアが引っ越して来たみたいだ」と、レイバーたちは言う。しかしヒッピー系のみならず、白髪のカップルから家族連れまで白人の多いことから、「まるで地中海が引っ越して来たみたいだ」とも。地中海は汚染のため海水浴ができないそうだ。

激動のインドシナ半島で唯一、いまだ1度も他国の植民地になったことがないというタイのプライドと、「スマイルの国」などと呼ばれる寛容さが、物質文明を無批判に受け入れ、タイ全土を「観光植民化」しようとしているかのようだ。前年に引きつづき、この年も「タイ観光年」とか。まるで一昔前の「ディスカバー・ジャパン」のコピーを見ているようだ。

神秘的でロマンチックな東南アジアを娘たちに見せたいという願いは、予想を凌ぐ急激な観光化でことごとく的外れという感じだったが、1度だけコパンガンの浜辺で、驚くべき神秘体験を味わった。

夕凪ぎの砂浜を波打ち際に沿って父娘3人で散歩していた時のこと、先方から2人の男が近づいて来た。一目で地元の漁師と分かるはだしの男たちだ。双方が接近して、すれ違う瞬間、お互いの顔を見て、双方共に「アッ!?」と驚いて、その場に釘づけになってしまった。漁師の1人が私とそっくりなのだ。その男は健常者だから肉体的には私より背は高いが、顔が双生児のように似ていた。

私のそっくりさんには山陰地方でも出会ったことはあるが、今度はそれ以上だった。娘たちは唖然として言葉もなかった。短い沈黙と静止の後、何ごともなかったように双方が、微笑も、挨拶もなく、顔を背けて、その場を後にした。お互いに振り返ることもなく。

あの出会いの一瞬、電撃のうちに、ルーツは証明されたのだ。娘たちは直観したはずだ。自分たちの体の中に、タイ湾の小島の漁師と同じ血が流れていることを。

|